Datenschutz in der Arztpraxis – das klingt für dich erst einmal nach Bürokratie und Vorschriften. Doch eigentlich geht es um etwas viel Grundlegenderes: den Schutz extrem sensibler Gesundheitsdaten und damit um die Basis für das Vertrauen zwischen dir und deinen Patienten. Ohne dieses Vertrauen ist eine gute medizinische Versorgung kaum denkbar.

Warum Datenschutz das Vertrauen deiner Patienten stärkt

Herzlich willkommen zu diesem praxisnahen Leitfaden! Lass uns direkt klären, warum der Datenschutz in Arztpraxen so viel mehr als eine lästige Pflicht ist. Er ist das Fundament, auf dem die so wichtige Vertrauensbeziehung zu deinen Patienten aufbaut und wächst.

Stell dir einmal den typischen Weg eines Patienten durch deine Praxis vor. Es fängt schon bei der telefonischen Terminvereinbarung an, geht weiter zum Anmeldeformular am Empfang, über das vertrauliche Gespräch im Behandlungszimmer bis hin zur Speicherung in der digitalen Patientenakte. An jeder dieser Stationen werden höchstpersönliche Informationen anvertraut.

Mehr als nur ein Gesetz

Es geht hier nicht darum, komplizierte Paragrafen auswendig zu lernen. Viel wichtiger ist es, die nachvollziehbaren Prinzipien zu verstehen, die deinen Praxisalltag sicherer und den gesamten Betrieb für alle spürbar entspannter machen. Ein gut organisierter Datenschutz ist heute ein echtes Qualitätsmerkmal. Er signalisiert deinen Patienten, dass du ihre Privatsphäre genauso ernst nimmst wie ihre Gesundheit.

Die rechtliche Grundlage bildet seit 2018 die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) betont, müssen Arztpraxen jederzeit nachweisen können, dass sie die datenschutzrechtlichen Vorgaben einhalten. Das betrifft nicht nur klassische Gesundheitsdaten wie Befunde oder Röntgenaufnahmen, sondern auch die Personaldaten deiner Mitarbeiter. Mehr zu den konkreten Anforderungen der KBV an den Datenschutz kannst du direkt auf deren Webseite nachlesen.

Ein transparenter und sicherer Umgang mit Patientendaten ist kein reiner Kostenfaktor. Sieh es als Investition in die Reputation deiner Praxis und die Zufriedenheit deiner Patienten.

Dieser Leitfaden nimmt dir die anfängliche Unsicherheit und zeigt dir, wie du die Anforderungen Schritt für Schritt und ohne Kopfzerbrechen umsetzen kannst.

Diese Patientendaten fallen täglich in deiner Praxis an

Im hektischen Praxisalltag vergisst man schnell, wie viele verschiedene sensible Informationen man eigentlich verwaltet. Es geht um viel mehr als nur Diagnosen. Die folgende Tabelle gibt dir einen schnellen Überblick, welche Datenkategorien du täglich schützt.

| Art der Daten | Beispiele aus dem Praxisalltag | Warum sie besonders schützenswert sind |

|---|---|---|

| Persönliche Stammdaten | Name, Adresse, Geburtsdatum, Kontaktdaten | Bilden die Grundlage jeder Patientenakte und ermöglichen eine eindeutige Identifikation. |

| Versicherungsdaten | Krankenversicherungsnummer, Versicherungsstatus | Sind für die Abrechnung unerlässlich und beinhalten sensible Vertragsinformationen. |

| Medizinische Gesundheitsdaten | Anamnesen, Diagnosen, Laborwerte, Medikationspläne, Therapieberichte | Geben tiefste Einblicke in den Gesundheitszustand und die Privatsphäre einer Person. |

| Genetische/Biometrische Daten | DNA-Analysen, Fingerabdrücke (falls relevant) | Gehören zu den sensibelsten Daten überhaupt und unterliegen einem nochmals erhöhten Schutzbedarf. |

Ein bewusster Umgang mit diesen Daten ist der erste und wichtigste Schritt zu einem funktionierenden Datenschutz in deiner Arztpraxis. Es schafft nicht nur rechtliche Sicherheit, sondern stärkt vor allem die Beziehung zu den Menschen, die dir das Wichtigste anvertrauen, was sie haben: ihre Gesundheit.

Die DSGVO für den Praxisalltag einfach erklärt

Das Wort „Datenschutz-Grundverordnung“ (DSGVO) klingt erstmal sperrig und nach jeder Menge Bürokratie. Doch wenn man das Juristendeutsch einmal beiseiteschiebt, wird schnell klar: Dahinter stecken absolut logische und vor allem notwendige Regeln für den verantwortungsvollen Umgang mit den Informationen, die dir deine Patienten anvertrauen.

Wir übersetzen die wichtigsten Vorschriften in klare und verständliche Handlungsanweisungen für deinen Praxisalltag. Statt dich mit Paragrafen zu überfordern, konzentrieren wir uns auf die drei Grundpfeiler, die du für den Datenschutz in deiner Arztpraxis wirklich kennen musst. Das gibt dir die nötige Sicherheit für deine täglichen Entscheidungen.

Die drei Säulen des Datenschutzes in deiner Praxis

Stell dir den Datenschutz wie ein stabiles Haus vor, das auf drei starken Säulen ruht. Wenn du diese drei Prinzipien verinnerlichst, hast du schon die halbe Miete für einen DSGVO-konformen und vertrauenswürdigen Praxisbetrieb.

-

Zweckbindung: Du darfst Patientendaten nur für einen klar definierten und nachvollziehbaren Zweck erheben und verarbeiten. Die goldene Regel lautet: Frag dich immer, wofür du eine Information genau jetzt brauchst. Behandlung, Abrechnung oder Terminorganisation sind legitime Zwecke – ein allgemeiner Newsletter ohne explizite Einwilligung ist es nicht.

-

Datenminimierung: Erhebe immer nur so viele Daten, wie für den jeweiligen Zweck wirklich notwendig sind. Hier gilt eindeutig: Weniger ist mehr. Wenn eine Patientin nur einen Termin vereinbaren möchte, brauchst du am Telefon noch nicht ihre komplette Krankengeschichte.

-

Rechte der Betroffenen: Deine Patienten haben das Recht zu erfahren, welche Daten du über sie gespeichert hast. Sie können Auskunft verlangen, eine Korrektur falscher Daten fordern oder unter bestimmten Umständen sogar die Löschung ihrer Informationen beantragen.

Diese Grundsätze sind keine Schikane, sondern stärken das Vertrauen und schaffen Transparenz. Sie helfen dir dabei, deine Abläufe klar zu strukturieren und dich auf die wirklich wesentlichen Informationen zu konzentrieren.

Ein praktisches Beispiel: Eine Patientin kommt zur Behandlung. Du erhebst ihre Kontaktdaten für die Kommunikation, Versicherungsdaten für die Abrechnung und Gesundheitsdaten für Anamnese und Therapie. Jeder einzelne Datensatz hat einen klaren Zweck. Würdest du ihre E-Mail-Adresse jedoch ungefragt für Marketingzwecke nutzen, wäre das ein klarer Verstoß gegen die Zweckbindung.

Der Weg einer Patientin durch deine Praxis

Um das Ganze noch greifbarer zu machen, begleiten wir eine fiktive Patientin – nennen wir sie Anna – auf ihrem Weg durch deine Praxis. Dabei sehen wir uns an, welche Daten an welcher Stelle relevant werden.

1. Die Terminvereinbarung

Anna ruft an, um einen Termin zu vereinbaren. Hier greift das Prinzip der Datenminimierung. Dein Team benötigt lediglich ihren Namen, eine Telefonnummer für Rückfragen und eine kurze Information zum Grund ihres Besuchs, um die Dringlichkeit und den Zeitaufwand einschätzen zu können. Mehr ist an dieser Stelle nicht erforderlich.

2. Die Aufnahme am Empfang

Bei ihrem ersten Besuch füllt Anna den Anamnesebogen aus. Jetzt werden Stammdaten (Adresse, Geburtsdatum), Versicherungsdaten und erste Gesundheitsinformationen erhoben. Der Zweck ist hier klar: die Anlage der Patientenakte und die Vorbereitung auf die Behandlung.

3. Das Arztgespräch und die Behandlung

Im Behandlungszimmer geht es dann um die sensibelsten Daten: Diagnosen, Symptome und Befunde. Diese Informationen sind für den Behandlungsvertrag essenziell und stehen unter höchstem Schutz – sowohl durch die ärztliche Schweigepflicht als auch durch die DSGVO.

4. Die Abrechnung und Nachsorge

Nach der Behandlung werden die erbrachten Leistungen für die Abrechnung mit der Krankenkasse oder der Patientin selbst erfasst. Auch hier gibt es einen eindeutigen Zweck. All diese Daten müssen sicher in deinem Praxisverwaltungssystem gespeichert und archiviert werden.

Dieses Beispiel zeigt, wie die Prinzipien der DSGVO im Praxisalltag ganz natürlich greifen. Ein solides Verständnis dieser Regeln ist nicht nur für Arztpraxen, sondern für alle Unternehmen entscheidend. Wenn du tiefer in die allgemeinen Anforderungen für Betriebe eintauchen möchtest, findest du in unserem umfassenden DSGVO-Guide für KMU viele weitere nützliche Informationen.

Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen umsetzen

Nachdem die Grundlagen der DSGVO klar sind, kommen wir jetzt zum praktischen Teil. Wie genau schützt du die wertvollen Daten deiner Praxis? Die Lösung ist eine Mischung aus cleverer Technik und gut organisierten Abläufen im Team – die sogenannten technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOMs).

Stell dir den Datenschutz in deiner Praxis wie die Sicherung eines Hauses vor. Die Technik ist die Alarmanlage und das stabile Schloss. Die Organisation regelt, wer einen Schlüssel bekommt und wie sich alle im Haus verhalten. Nur wenn beides perfekt zusammenspielt, bleibt alles sicher.

Die technische Basis für deinen Datenschutz

Die Technik ist das Fundament, auf dem der Schutz deiner Patientendaten ruht. Es geht darum, digitale Türen zu verschließen und Mauern hochzuziehen, die Unbefugte draußen halten. Zum Glück muss das keine Raketenwissenschaft sein.

Hier sind die wichtigsten Bausteine, die in keiner Praxis fehlen dürfen:

- Sichere Passwörter: Ein starkes Passwort ist deine erste Verteidigungslinie. Verwende eine Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Noch besser sind Passwort-Manager, die komplexe Passwörter für dich erstellen und sicher speichern. So muss sich niemand mehr Zettel unter die Tastatur kleben.

- Regelmäßige Updates: Deine Praxissoftware, dein Betriebssystem und dein Virenschutz sind nur so gut wie ihre letzte Aktualisierung. Updates schließen bekannte Sicherheitslücken, die Angreifer sonst ausnutzen könnten. Aktiviere automatische Updates, wo immer es geht.

- Eine starke Firewall: Sie ist der digitale Türsteher für dein Praxisnetzwerk. Sie kontrolliert den Datenverkehr und blockiert alles, was verdächtig oder unerwünscht ist. Eine professionell konfigurierte Firewall ist für den Datenschutz in Arztpraxen absolut unverzichtbar.

- Verschlüsselung: Stell dir vor, ein Laptop aus der Praxis wird gestohlen. Sind die Daten unverschlüsselt, kann der Dieb sie einfach auslesen. Eine Festplattenverschlüsselung (z. B. mit BitLocker für Windows) macht die Daten ohne das richtige Passwort unlesbar und damit für den Angreifer wertlos.

Diese technischen Maßnahmen sind keine Empfehlung, sondern eine Notwendigkeit. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2019 prüfte rund 1.700 medizinische Einrichtungen in Deutschland, darunter 1.200 Arztpraxen. Das Ergebnis war erschreckend: Bei etwa 13 Prozent der geprüften Apotheken wurden E-Mail- und Passwort-Kombinationen im Darknet gefunden – ein klares Zeichen für massive Sicherheitslücken. Da die Anforderungen für Praxen und Apotheken sehr ähnlich sind, zeigt das, wie real das Risiko ist. Weitere Details zu dieser Untersuchung findest du hier in der verlinkten Statistik.

Die gute Nachricht: Ein professioneller IT-Partner hilft dir, diese Grundlagen schnell und richtig umzusetzen. Mehr Infos dazu findest du auch in unserem Artikel über die Grundlagen der IT-Sicherheit für KMU.

Organisation im Praxisalltag schafft Sicherheit

Technik allein reicht nicht. Mindestens genauso wichtig sind klare Regeln und Abläufe für dein Team. Denn die stärkste Firewall nützt nichts, wenn die Tür zum Serverraum offensteht.

Datenschutz ist keine einmalige Aufgabe, sondern eine Haltung, die im gesamten Team gelebt werden muss. Klare Regeln geben allen Mitarbeitern Sicherheit und Orientierung im täglichen Umgang mit sensiblen Daten.

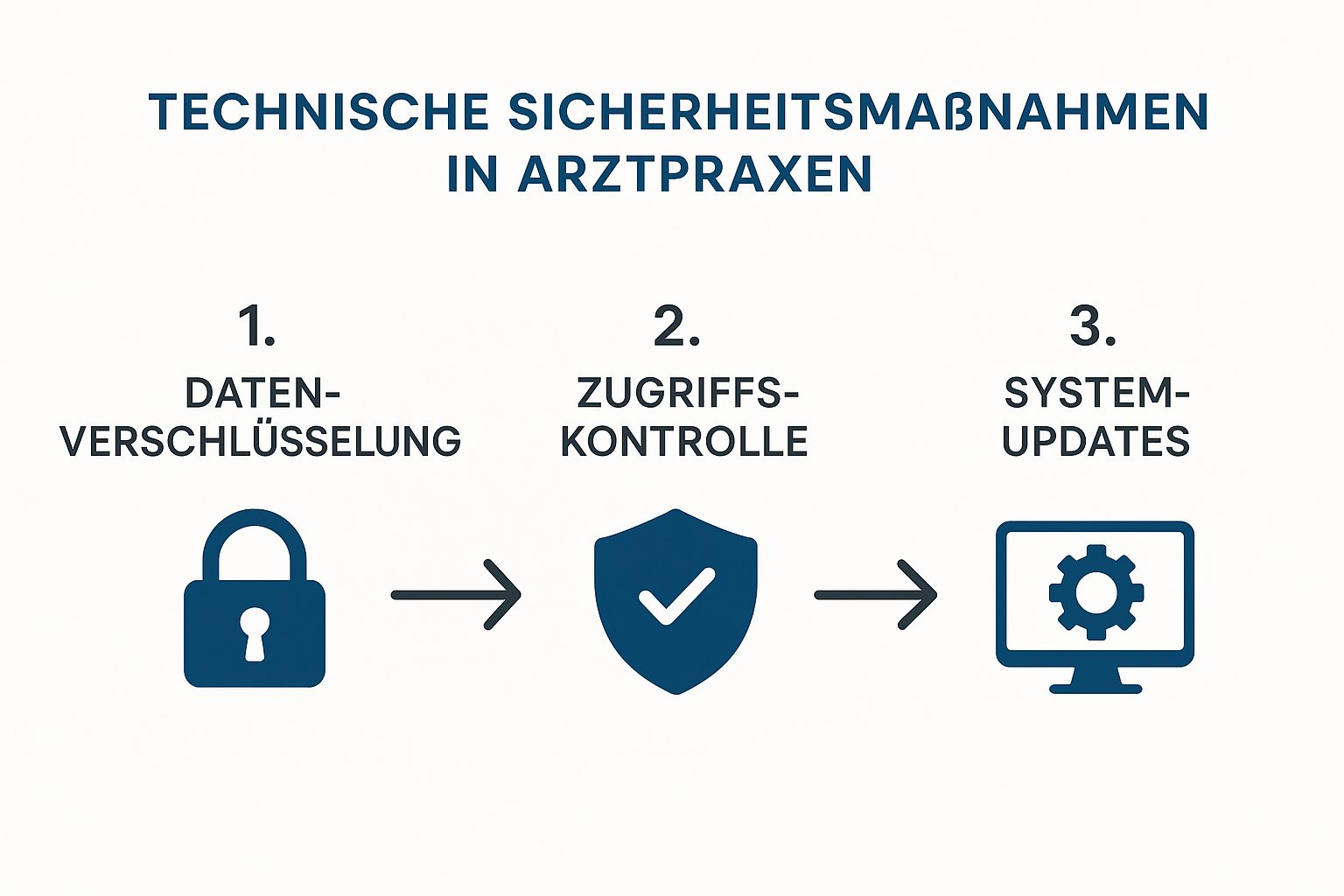

Diese Infografik zeigt den Kernprozess der technischen Schutzmaßnahmen, die die Basis für eine sichere Praxis-IT bilden.

Die Grafik macht klar: Effektiver Schutz ruht auf drei Säulen. Die Datenverschlüsselung schützt die Information selbst, die Zugriffskontrolle regelt, wer darauf zugreifen darf, und regelmäßige Updates halten die Systeme auf dem neuesten Stand.

Praktische Checkliste für deine Organisation

Nutze diese einfache Liste, um zu prüfen, wie gut deine Praxis bereits aufgestellt ist und wo es vielleicht noch etwas zu tun gibt.

1. Gestaltung des Empfangsbereichs

Der Empfang ist die Visitenkarte deiner Praxis – auch beim Datenschutz.

- Ist der Monitor so gedreht, dass wartende Patienten keine Termine oder Namen sehen können?

- Werden vertrauliche Gespräche am Telefon oder mit Patienten diskret geführt, sodass niemand mithören kann?

- Liegen keine Patientenakten oder andere Unterlagen mit sensiblen Daten offen herum?

2. Zugriffsberechtigungen klar regeln

Nicht jeder im Team braucht Zugriff auf alles. Das „Need-to-know“-Prinzip ist hier der Schlüssel.

- Ist klar festgelegt, wer auf welche Bereiche der Praxissoftware zugreifen darf (z. B. nur Terminkalender, aber keine Befunde)?

- Nutzt jeder Mitarbeiter einen eigenen, persönlichen Zugang? Geteilte Accounts sind ein absolutes No-Go.

- Werden Zugriffsrechte sofort entzogen, wenn ein Mitarbeiter die Praxis verlässt?

3. Mitarbeiterschulung und Sensibilisierung

Dein Team ist deine wichtigste Ressource, auch beim Datenschutz. Regelmäßige Schulungen stellen sicher, dass alle nach denselben Regeln spielen.

- Gibt es regelmäßige, kurze Schulungen (mindestens einmal pro Jahr) zu den wichtigsten Datenschutzthemen?

- Wissen alle, wie sie Phishing-Mails erkennen und was im Verdachtsfall zu tun ist?

- Gibt es eine klare Anweisung, wie mit Anfragen von Patienten (z. B. nach einer Aktenkopie) umzugehen ist?

Indem du sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen konsequent umsetzt, schaffst du ein starkes Schutzkonzept für deine Praxis. Das gibt nicht nur dir und deinem Team ein sicheres Gefühl, sondern stärkt auch nachhaltig das Vertrauen deiner Patienten.

Typische Datenschutzfallen im Praxisalltag vermeiden

Im hektischen Praxisalltag passieren schnell kleine Fehler, die den Datenschutz in Arztpraxen gefährden. Das ist absolut menschlich, kann aber im Ernstfall richtig teuer werden. Die gute Nachricht ist: Die häufigsten Stolpersteine lassen sich mit ein bisschen Bewusstsein und klaren internen Regeln souverän aus dem Weg räumen.

Wir schauen uns ein paar typische Situationen aus dem Praxisleben an, die schnell schiefgehen können, und zeigen dir, wie du es besser machst. So erkennst du Risiken, bevor sie zu einem echten Problem werden.

Der offene Terminkalender am Empfang

Stell dir diese Szene vor: Ein Patient meldet sich am Empfang an und wirft dabei einen beiläufigen Blick auf den Monitor deiner Mitarbeiterin. Dort prangt der komplette Terminkalender für den Tag – inklusive Namen, Behandlungsgründen und Uhrzeiten. Das ist eine klassische Datenschutzpanne, die sich zum Glück kinderleicht vermeiden lässt.

Die einfache Lösung: Positioniere die Bildschirme am Empfang immer so, dass Unbefugte – und dazu zählen auch wartende Patienten – keinen Einblick haben. Eine Blickschutzfolie kann hier wahre Wunder wirken; eine kleine Investition mit enormer Wirkung. Genauso wichtig ist die Regel, dass Mitarbeiter den Bildschirm sperren, sobald sie ihren Arbeitsplatz verlassen – selbst wenn es nur für einen kurzen Moment ist.

Die unsichere Kommunikation mit Patienten

Mal eben schnell zum Smartphone greifen, um einem Patienten per WhatsApp eine Info zu schicken? Das ist zwar verlockend, aber ein absolutes No-Go. Gängige Messenger-Dienste wie WhatsApp sind für die Übermittlung von Gesundheitsdaten nicht sicher und verstoßen damit klar gegen die DSGVO.

Ähnlich heikel ist die Sache mit unverschlüsselten E-Mails. Einen Befund oder eine Diagnose per normaler E-Mail zu versenden, ist quasi so, als würdest du diese sensiblen Informationen auf eine Postkarte schreiben. Jeder auf dem Übertragungsweg könnte theoretisch mitlesen. Jegliche Kommunikation mit Patienten muss über sichere, verschlüsselte Kanäle laufen.

Viele Praxen sehen Datenschutz als rein technisches Problem. Dabei entstehen die meisten Pannen durch alltägliche Gewohnheiten. Der Mensch ist oft die größte Schwachstelle, aber eben auch die stärkste Verteidigungslinie – wenn er gut geschult ist.

Die Sensibilisierung deines Teams ist hier der entscheidende Hebel. In unserem Beitrag über Cyber-Security-Awareness-Training zeigen wir, wie du deine Mitarbeiter zu einer menschlichen Firewall machst.

Vergleich sicherer und unsicherer Kommunikationswege

Die Wahl des richtigen Kanals für die Patientenkommunikation ist absolut entscheidend. Diese Tabelle soll dir helfen, die Risiken der gängigsten Methoden besser einzuschätzen und die richtige Entscheidung für den Schutz von Patientendaten zu treffen.

| Kommunikationsweg | Typische Nutzung im Alltag | Risiko-Einschätzung für die Praxis | Sichere Alternative oder Empfehlung |

|---|---|---|---|

| WhatsApp/andere Messenger | Schnelle Absprachen, Versand von Bildern | Sehr hoch: Keine DSGVO-konforme Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Metadaten werden oft an Server in den USA übertragen. | Nicht für Patientendaten verwenden! Stattdessen sichere Praxis-Messenger oder Patientenportale nutzen. |

| Unverschlüsselte E-Mail | Versand von Terminbestätigungen, Rechnungen | Hoch: Inhalte sind für Dritte potenziell lesbar. Eignet sich nach Einwilligung nur für allgemeine Infos ohne Gesundheitsbezug. | Ende-zu-Ende-verschlüsselte E-Mail (z. B. via KV-Connect) oder sichere Online-Portale für Befunde und Rechnungen nutzen. |

| Telefon | Terminabsprachen, kurze Rückfragen | Gering bis mittel: Das Gespräch selbst ist sicher, aber die Identität des Anrufers muss zweifelsfrei geklärt werden, bevor sensible Daten besprochen werden. | Anrufer mit Kontrollfragen (z. B. Geburtsdatum) verifizieren. Niemals sensible Daten auf einem Anrufbeantworter hinterlassen. |

| Sicheres Patientenportal | Bereitstellung von Befunden, Dokumenten, sichere Nachrichten | Sehr gering: Die Kommunikation findet in einer geschützten, verschlüsselten Umgebung mit eindeutiger Authentifizierung statt. | Ideale Lösung für den Austausch sensibler Informationen. Bietet höchste Sicherheit und Transparenz für Patient und Praxis. |

Diese Übersicht zeigt deutlich: Bequemlichkeit darf niemals auf Kosten der Sicherheit gehen.

Die vergessene Aktenentsorgung

Alte Patientenakten, deren gesetzliche Aufbewahrungsfrist – in der Regel 10 Jahre – abgelaufen ist, dürfen nicht einfach im Altpapier landen. Jeder Ausdruck mit Patientennamen, Diagnosen oder anderen persönlichen Daten muss datenschutzkonform vernichtet werden. Das bedeutet: so schreddern, dass eine Wiederherstellung unmöglich ist.

Ein einfacher Aktenvernichter aus dem Bürobedarf reicht dafür oft nicht aus. Auf der sicheren Seite bist du, wenn du einen zertifizierten Dienstleister beauftragst, der die Akten nach den Vorgaben der DIN 66399 vernichtet und dir einen Nachweis darüber ausstellt. Das gilt übrigens genauso für digitale Datenträger wie alte Festplatten oder USB-Sticks.

Indem du diese typischen Fallen kennst und deine Praxisabläufe entsprechend anpasst, baust du ein starkes Schutzschild für den Datenschutz in deiner Arztpraxis auf. So schützt du nicht nur die Daten deiner Patienten, sondern auch dich und dein Team vor unangenehmen und teuren Konsequenzen.

Der Datenschutzbeauftragte für deine Praxis

Die Rolle des Datenschutzbeauftragten, oft als DSB abgekürzt, sorgt in vielen Arztpraxen für Kopfzerbrechen. Braucht meine Praxis überhaupt einen? Was macht diese Person eigentlich genau? Keine Sorge, wir bringen Licht ins Dunkel, damit du klar siehst und die richtige Entscheidung für deine Praxis treffen kannst.

Fangen wir mit der wichtigsten Frage an: Ist ein Datenschutzbeauftragter für dich Pflicht? Die Antwort darauf ist an eine klare Regel geknüpft. In Deutschland musst du einen DSB benennen, wenn in deiner Praxis in der Regel mindestens 20 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung von Patientendaten beschäftigt sind.

Wer gehört zu den 20 Personen?

Genau hier liegt ein häufiges Missverständnis. Es geht nämlich nicht nur um deine festangestellten Vollzeitkräfte. Du musst wirklich jeden mitzählen, der regelmäßig Zugriff auf digitale Patientendaten hat.

Dazu gehören zum Beispiel:

- Alle Ärzte und Ärztinnen, ganz gleich, ob in Teilzeit oder als freie Mitarbeiter.

- Medizinische Fachangestellte (MFA) – egal ob am Empfang, im Labor oder direkt in der Behandlung.

- Auszubildende, sobald sie aktiv mit Patientendaten arbeiten.

- Personal in der Verwaltung oder Abrechnung.

- Externe Dienstleister, die dauerhaft auf deine Systeme zugreifen, etwa für die IT-Wartung.

Wichtig ist: Teilzeitkräfte zählen hier als volle Person, nicht anteilig. Sobald du auf 20 oder mehr Personen kommst, ist die Sache eindeutig – ein DSB ist gesetzlich vorgeschrieben.

Ein guter Merksatz: Zähl nicht nur die Köpfe, sondern die Zugriffe. Jeder, der regelmäßig Patientendaten am Computer verarbeitet, sei es für die Terminplanung, die digitale Akte oder die Abrechnung, muss in die Rechnung einfließen.

Die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten

Ein Datenschutzbeauftragter ist kein strenger Aufseher, der nur darauf aus ist, Fehler zu finden. Sieh ihn vielmehr als erfahrenen Partner und Berater, der dir den Rücken freihält. Ein guter DSB sorgt dafür, dass der Datenschutz in deiner Arztpraxis kein abstraktes Konzept bleibt, sondern zu einem System wird, das im Alltag wirklich funktioniert.

Seine Kernaufgaben lassen sich so zusammenfassen:

- Beraten und unterstützen: Er ist dein erster Ansprechpartner für alle Fragen zum Datenschutz. Er übersetzt die Gesetze in die Praxis und hilft dir bei der Umsetzung.

- Die Einhaltung überwachen: Er prüft regelmäßig, ob deine technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOMs) noch auf dem neuesten Stand sind und im Praxisalltag auch wirklich gelebt werden.

- Dein Team schulen: Er stellt sicher, dass alle Mitarbeiter wissen, wie sie mit sensiblen Daten umgehen müssen, und macht sie fit im Umgang mit Risiken wie Phishing-Mails.

- Ansprechpartner nach außen sein: Der DSB ist die offizielle Kontaktperson für Aufsichtsbehörden und für Patienten, die von ihren Datenschutzrechten Gebrauch machen möchten.

Intern oder extern – was ist die bessere Lösung?

Grundsätzlich hast du zwei Möglichkeiten: Du kannst einen Mitarbeiter aus deinem Team zum internen DSB schulen und benennen oder diese Aufgabe an einen externen Spezialisten vergeben. Ein interner DSB kennt deine Praxisabläufe natürlich in- und auswendig. Allerdings kann er schnell in einen Interessenkonflikt geraten – besonders kritisch wird es, wenn die Praxisleitung selbst diese Rolle übernehmen will.

Ein externer Datenschutzbeauftragter bringt dagegen oft eine tiefere Fachexpertise und den wichtigen, neutralen Blick von außen mit. Er ist in der Regel immer auf dem neuesten Stand, was Gesetze und Urteile angeht, und kann auf wertvolle Erfahrungen aus vielen anderen Praxen zurückgreifen. Das spart dir am Ende nicht nur Zeit und Nerven, sondern gibt dir vor allem die Sicherheit, rechtlich auf der sicheren Seite zu stehen.

Richtig handeln bei einer Datenpanne

So schnell kann es gehen: Eine E-Mail mit einem Befund landet versehentlich beim falschen Empfänger, der Praxis-Laptop wird aus dem Auto geklaut oder ein Verschlüsselungstrojaner legt dein gesamtes System lahm. Auch bei größter Vorsicht ist niemand vor solchen Vorfällen gefeit. Aber keine Sorge, in solchen Momenten ist Panik der absolut schlechteste Ratgeber. Ein klarer Kopf und ein fester Plan sind jetzt entscheidend.

Was jetzt zählt, ist ein strukturiertes Vorgehen. Wenn du einen Notfallplan in der Schublade hast, kannst du souverän und richtig reagieren, den Schaden begrenzen und rechtliche Konsequenzen auf ein Minimum reduzieren.

Der Notfallplan in 3 Schritten

Eine Datenpanne löst verständlicherweise Stress aus, doch mit einer klaren Schritt-für-Schritt-Anleitung bleibst du handlungsfähig. Dein Vorgehen sollte immer diesen drei Phasen folgen: Eindämmen, Bewerten, Melden.

1. Sofortmaßnahmen: Den Schaden begrenzen

Als Allererstes musst du den Vorfall stoppen und den Schaden so gering wie möglich halten. Handle schnell und gezielt:

- Bei gestohlenen Geräten: Ändere sofort alle Passwörter, die den Zugriff auf Praxisdaten ermöglichen. Sperre die Geräte aus der Ferne, falls das technisch möglich ist.

- Bei falschem E-Mail-Empfänger: Kontaktiere den Empfänger umgehend. Bitte ihn, die E-Mail ungelesen zu löschen und dir das kurz zu bestätigen.

- Bei Hackerangriffen: Trenne die betroffenen Systeme sofort vom Netzwerk, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Ziehe umgehend deinen IT-Dienstleister hinzu.

2. Risikobewertung: Wie schlimm ist es wirklich?

Sobald die akute Gefahr gebannt ist, musst du bewerten, wie schwerwiegend der Vorfall ist. Frag dich: Welches Risiko besteht für die betroffenen Patienten? Der Verlust einer internen Telefonliste ist ärgerlich, klar. Der Diebstahl eines Laptops mit unverschlüsselten Patientendaten ist hingegen ein Desaster für die Betroffenen.

Das entscheidende Kriterium ist, ob durch die Panne ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen entstanden ist. Ist das der Fall, musst du nicht nur die Behörde, sondern auch die Patienten selbst informieren.

3. Meldung an die Aufsichtsbehörde: Die Zeit läuft

Sobald du eine Datenpanne feststellst, die ein Risiko für Patienten darstellt, beginnt eine kritische Frist zu laufen: Du hast maximal 72 Stunden Zeit, um den Vorfall der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu melden.

Diese Frist ist absichtlich knapp bemessen und unterstreicht den Ernst der Lage. Ein Verstoß gegen die DSGVO ist kein Kavaliersdelikt, besonders wenn es um hochsensible Gesundheitsdaten geht. Fehler können nicht nur hohe Bußgelder nach sich ziehen, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen haben, wenn die ärztliche Schweigepflicht verletzt wird. Eine Analyse zeigt, dass die Behörden einen laxen Umgang mit Patientendaten streng ahnden – Bußgelder im vierstelligen Bereich sind keine Seltenheit. Mehr über die ernste rechtliche Situation bei Datenschutzverstößen kannst du direkt auf aerztezeitung.de nachlesen.

Deine Meldung an die Behörde muss ganz bestimmte Informationen enthalten: die Art der Panne, die Kategorien und die ungefähre Anzahl der betroffenen Personen und Datensätze sowie die Maßnahmen, die du bereits ergriffen hast. Das Ziel dieses Leitfadens ist es, dir die Angst vor diesem Szenario zu nehmen und dich bestmöglich handlungsfähig zu machen.

Die häufigsten Fragen zum Datenschutz im Praxisalltag

Im hektischen Alltag einer Arztpraxis tauchen immer wieder die gleichen Fragen zum Datenschutz auf. Oft fehlt die Zeit, sich durch komplizierte Gesetzestexte zu arbeiten. Deshalb haben wir hier die häufigsten Unsicherheiten gesammelt und geben klare, praxisnahe Antworten – ganz ohne Juristendeutsch. So hast du schnell eine verlässliche Grundlage für deine Entscheidungen.

Darf ich Befunde per E-Mail an Patienten senden?

Die kurze Antwort lautet: Nur, wenn die E-Mail Ende-zu-Ende-verschlüsselt ist. Eine normale, unverschlüsselte E-Mail mit sensiblen Gesundheitsdaten zu versenden, ist ein schwerwiegender Datenschutzverstoß. Man kann es sich wie eine Postkarte vorstellen – jeder, der sie in die Hände bekommt, kann mitlesen.

Sicherer ist es, auf spezielle Kommunikationsplattformen oder Patientenportale zurückzugreifen. Eine einfache Terminbestätigung ohne medizinische Details kann nach Einwilligung des Patienten zwar per normaler E-Mail verschickt werden. Sobald aber Diagnosen, Befunde oder andere sensible Informationen im Spiel sind, ist immer die höchste Sicherheitsstufe Pflicht.

Wie lange müssen Patientenakten aufbewahrt werden?

In der Regel gilt eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren nach Abschluss der Behandlung. Diese Vorgabe ist fest im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und in den Berufsordnungen der Ärzte verankert. Sie ist eine der zentralen Säulen des Datenschutzes in Arztpraxen.

Aber Vorsicht: Für bestimmte Unterlagen, etwa im Rahmen von Strahlentherapien oder bei Röntgenaufnahmen, können auch längere Fristen gelten. Nach Ablauf der jeweiligen Frist müssen die Akten – ob digital oder in Papierform – datenschutzkonform vernichtet werden. Am besten beauftragst du dafür einen zertifizierten Dienstleister, der dir einen Nachweis ausstellt.

Der Grundsatz lautet: So lange wie nötig, so kurz wie möglich. Die Aufbewahrungspflicht soll die Behandlung nachvollziehbar machen, darf aber nicht zu einer unbegrenzten Datensammlung ausarten.

Was gehört in die Datenschutzerklärung meiner Praxis-Website?

Deine Datenschutzerklärung muss transparent und für jeden verständlich erklären, welche Daten beim Besuch deiner Website erhoben und verarbeitet werden. Standard-Generatoren aus dem Internet stoßen hier schnell an ihre Grenzen, da sie die individuellen Abläufe deiner Praxis nicht berücksichtigen können.

Diese Punkte dürfen auf keinen Fall fehlen:

- Welche Daten werden erfasst? Das betrifft Kontaktformulare, Cookies für die Webseiten-Analyse oder auch externe Dienste wie Online-Terminbuchungstools.

- Zweck und Rechtsgrundlage: Erkläre, warum du diese Daten erhebst (z. B. zur Terminanfrage) und auf welcher rechtlichen Basis das geschieht (z. B. Einwilligung des Nutzers).

- Rechte der Nutzer: Du musst klar über die Rechte auf Auskunft, Berichtigung und Löschung der Daten informieren.

- Kontaktdaten: Nenne die verantwortliche Stelle in deiner Praxis und die Kontaktdaten deines Datenschutzbeauftragten, falls einer bestellt wurde.

Um auf Nummer sicher zu gehen, ist eine anwaltlich geprüfte oder von einem Fachmann erstellte Datenschutzerklärung die beste Lösung. Nur so kannst du sicherstellen, dass wirklich alle Anforderungen erfüllt sind.

Datenschutz in deiner Praxis muss kein Minenfeld sein. Mit klaren Regeln und einem verlässlichen IT-Partner an deiner Seite wird er zu einem echten Qualitätsmerkmal, das Vertrauen schafft. Wenn du Fragen hast oder dir einen IT-Service zum Festpreis wünschst, der dir den Rücken freihält, melde dich gern bei uns. Hainke Computer steht für proaktive Betreuung, damit du dich entspannt auf deine Patienten konzentrieren kannst. Erfahre hier mehr über unsere Lösungen: https://www.hainke.it

Christian Hainke ist Geschäftsführer der Hainke Computer GmbH – dem IT-Systemhaus in Ostfriesland für zuverlässige IT-Sicherheit, smarte Microsoft 365-Lösungen und moderne Infrastruktur. Mit über 20 Jahren Erfahrung und einem klaren Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen unterstützt er mit seinem Team Unternehmen dabei, IT einfach, sicher und effizient zu gestalten.

Sein Motto: „Sicherheit beginnt mit Klarheit – und die liefern wir.“