Datenschutz im Verein ist weit mehr als nur eine lästige Pflicht – es ist das Fundament für das Vertrauen, das dir deine Mitglieder entgegenbringen. Kümmerst du dich sorgfältig darum, schützt du nicht nur sensible Daten, sondern stärkst auch das Ansehen und die Stabilität deines Vereins.

Warum Datenschutz im Verein Vertrauen schafft

Wenn du im Vorstand eines Vereins aktiv bist, kennst du das: Das Wort „Datenschutz“ löst oft ein leichtes Stöhnen aus. Formulare, Vorschriften, Paragrafen – das klingt nach jeder Menge Arbeit und wenig Vereinsleben. Aber lass uns das Ganze mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten.

Stell dir den Datenschutz nicht als Bürokratiemonster vor, sondern als das solide Fundament eures Vereinsheims. Ist es einmal richtig gegossen, trägt es die ganze Struktur sicher und zuverlässig. Genau so verhält es sich mit den Daten deiner Mitglieder. Ein bewusster und sorgfältiger Umgang damit schafft eine Atmosphäre von Sicherheit und gegenseitigem Respekt.

Was hat die DSGVO damit zu tun?

Die Datenschutz-Grundverordnung, den meisten besser als DSGVO bekannt, hat die Spielregeln im Umgang mit persönlichen Informationen europaweit neu aufgestellt. Gerade für Vereine ist sie extrem relevant, denn hier werden oft sehr persönliche Daten verwaltet. Denk nur an Adressen, Geburtsdaten oder Bankverbindungen für den Einzug der Mitgliedsbeiträge.

Seit die DSGVO am 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist, hat sich das Bewusstsein für das Thema deutlich geschärft. Das liegt nicht zuletzt an den empfindlichen Bußgeldern, die bei Verstößen drohen – diese können bis zu 4 % des weltweiten Jahresumsatzes oder 20 Millionen Euro betragen. Für einen Verein mit überschaubarem Budget wäre schon ein Bruchteil davon existenzbedrohend. Mehr zu den konkreten Auswirkungen findest du in dieser Übersicht zur Datenschutzpraxis im Verein.

Doch es geht nicht nur darum, Strafen zu vermeiden. Ein proaktiv gelebter Datenschutz ist ein klares Signal an deine Mitglieder: Wir nehmen eure Privatsphäre ernst. Das stärkt die Bindung und das Vertrauen in den Vorstand und den gesamten Verein.

Die Grundpfeiler für einen sicheren Verein

Um den Datenschutz im Verein sauber aufzusetzen, brauchst du kein Jurastudium. Es geht vielmehr darum, ein paar grundlegende Prinzipien zu verstehen und sie fest im Vereinsalltag zu verankern. Die wichtigsten sind schnell erklärt:

- Zweckbindung: Du darfst Daten nur für den Zweck erheben und verwenden, für den sie dir anvertraut wurden. Die Adresse eines Mitglieds ist für den Versand der Vereinszeitung da, aber nicht für Werbemails von Sponsoren.

- Datensparsamkeit: Erfasse nur die Daten, die du wirklich für die Vereinsarbeit benötigst. Muss das Geburtsdatum auf die Minute genau erfasst werden oder reicht das Jahr für die Einteilung in Altersklassen? Weniger ist hier oft mehr.

- Transparenz: Deine Mitglieder haben ein Recht darauf zu wissen, welche Daten du von ihnen speicherst und was damit geschieht. Eine klare, verständliche Datenschutzerklärung ist hier der absolut richtige erste Schritt.

Guter Datenschutz ist kein Hindernis, sondern ein echtes Qualitätsmerkmal. Er zeigt, dass dein Verein professionell geführt wird und die Rechte seiner Mitglieder respektiert.

Wenn du diese einfachen Grundregeln von Anfang an beherzigst, legst du eine stabile Basis. Das erspart dir nicht nur eine Menge Kopfzerbrechen, sondern gibt allen Beteiligten ein gutes und sicheres Gefühl.

Damit du den Überblick behältst, haben wir die wichtigsten Pflichten in einer Tabelle zusammengefasst.

Die wichtigsten DSGVO-Pflichten für Vereine auf einen Blick

Diese Tabelle fasst die zentralen Anforderungen zusammen, die jeder Verein kennen und umsetzen sollte, um datenschutzkonform zu handeln.

| Pflicht | Was bedeutet das für dich? | Erste Schritte |

|---|---|---|

| Datenschutzerklärung | Du musst deine Mitglieder transparent darüber informieren, welche Daten du wie und warum verarbeitest. | Erstelle eine klare Datenschutzerklärung für deine Website und die Mitgliedsanträge. |

| Verarbeitungsverzeichnis | Dokumentiere alle Prozesse, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden (z. B. Mitgliederverwaltung, Newsletter). | Lege eine Liste an, die beschreibt, wer welche Daten zu welchem Zweck und wie lange speichert. |

| Recht auf Auskunft | Mitglieder können jederzeit anfragen, welche Daten du über sie gespeichert hast. Darauf musst du reagieren können. | Stelle sicher, dass du auf Anfrage schnell und vollständig Auskunft geben kannst. |

| Technische Sicherheit | Du musst die gespeicherten Daten vor unbefugtem Zugriff schützen (z. B. durch Passwörter, Verschlüsselung). | Sichere deine Computer, schränke Zugriffsrechte ein und nutze sichere Passwörter. |

| Datenpannen melden | Bei einem Datenleck (z. B. Laptop gestohlen, Hackerangriff) besteht unter Umständen eine Meldepflicht bei der Aufsichtsbehörde. | Entwickle einen einfachen Notfallplan, damit du weißt, was im Ernstfall zu tun ist. |

Diese Punkte bilden das Grundgerüst für einen soliden Datenschutz in deinem Verein. Sie sind kein Hexenwerk, sondern mit etwas Planung und Sorgfalt gut umsetzbar.

Wer im Verein den Hut aufhat

Wer ist eigentlich für den Datenschutz im Verein verantwortlich? Die schnelle Antwort: der Vorstand. Als Gremium seid ihr gemeinsam dafür zuständig, dass die Spielregeln der DSGVO eingehalten werden. Aber keine Panik, das heißt nicht, dass jetzt jeder zum Datenschutz-Anwalt umschulen muss.

Viel wichtiger ist es, die Aufgaben im Team klar und sinnvoll zu verteilen. So stellt ihr sicher, dass das Thema nicht zwischen den Stühlen zerrieben wird und am Ende niemand mehr weiß, wer was tun soll. Es geht darum, eine Struktur zu schaffen, die wirklich zu eurem Vereinsalltag passt.

Der Vorstand als Team

Die Gesamtverantwortung liegt immer beim Vorstand als Ganzes. Stell dir das wie beim Kapitän einer Fußballmannschaft vor: Er trägt zwar die Binde, aber gewinnen kann er das Spiel nur mit seinem Team. Im Vereinskontext bedeutet das, ihr entscheidet gemeinsam, wie ihr den Datenschutz organisiert.

Eine bewährte Methode ist es, eine Person im Vorstand zum zentralen Ansprechpartner für das Thema zu machen. Nennen wir diese Rolle doch einfach mal den „Datenschutz-Kümmerer“. Diese Person muss kein Experte sein, sondern einfach jemand, der das Thema auf dem Schirm behält und die Fäden in der Hand hält.

Der Datenschutz-Kümmerer ist kein offizieller Titel, sondern eine rein praktische Rolle. Er oder sie ist die erste Anlaufstelle für Fragen von Mitgliedern und sorgt dafür, dass der Datenschutz auf der Tagesordnung bleibt.

Diese Person koordiniert die anfallenden Aufgaben, erinnert an Fristen und sorgt dafür, dass alle an einem Strang ziehen. So wird aus einer gesetzlichen Pflicht eine gut organisierte und machbare Teamaufgabe.

Braucht jeder Verein einen Datenschutzbeauftragten?

Jetzt kommt eine Frage, die viele umtreibt: Muss unser Verein einen offiziellen Datenschutzbeauftragten bestellen? Die klare Antwort lautet: in den allermeisten Fällen nein. Die Pflicht, einen externen oder internen Datenschutzbeauftragten zu benennen, greift für Vereine nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen.

Ein Datenschutzbeauftragter wird erst dann zur Pflicht, wenn mindestens 20 Personen regelmäßig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind. Im typischen Vereinsalltag, wo vielleicht der Kassenwart die Mitgliederlisten pflegt und der Schriftführer Protokolle schreibt, wird diese Schwelle so gut wie nie erreicht. Auch die Verarbeitung besonders sensibler Daten kann zu anderen Regeln führen, was aber für die meisten Vereine keine Rolle spielt.

Anstatt dir also den Kopf über einen offiziellen Beauftragten zu zerbrechen, konzentrier dich lieber auf die praktische Umsetzung mit einem engagierten Datenschutz-Kümmerer aus euren eigenen Reihen. Das ist für Vereine der deutlich pragmatischere und bessere Weg. Wenn du tiefer in die allgemeinen Anforderungen der DSGVO eintauchen möchtest, liefert dir unser DSGVO-Guide für KMU weitere nützliche Infos.

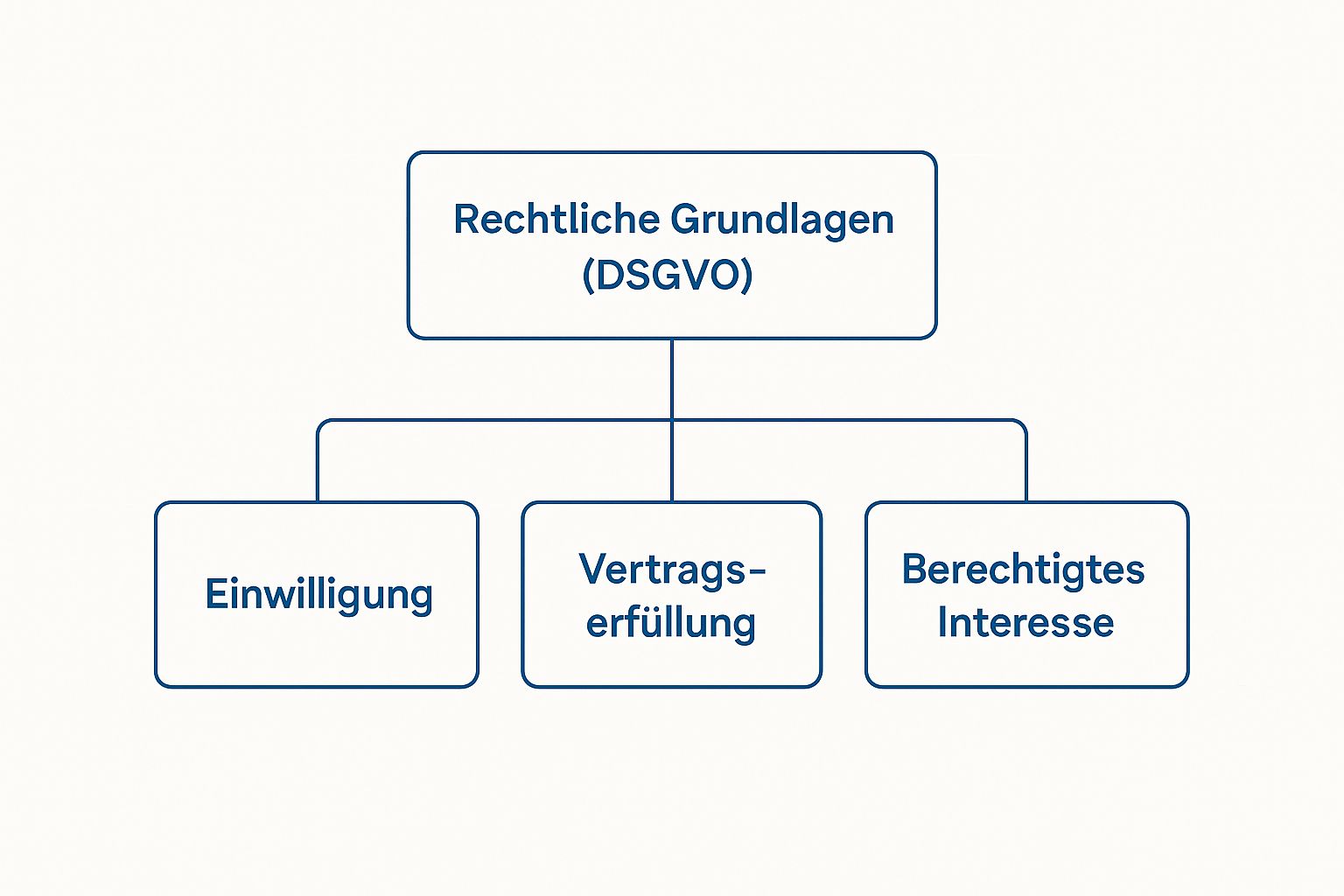

Diese Infografik zeigt dir, auf welcher rechtlichen Grundlage dein Verein überhaupt Daten verarbeiten darf.

Die Grafik macht deutlich: Eine Einwilligung ist nur eine von mehreren Möglichkeiten. Oft reicht schon die Notwendigkeit zur Erfüllung des Mitgliedsvertrags als Rechtsgrundlage völlig aus.

Praktische Aufgaben für den Datenschutz-Kümmerer

Was genau macht so ein Datenschutz-Kümmerer denn nun? Hier sind die wichtigsten Aufgaben, die immer wieder anfallen:

- Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) führen: Das klingt komplizierter, als es ist. Im Grunde ist das nur eine simple Liste, in der ihr festhaltet, welche Daten ihr warum und wie lange speichert. Also zum Beispiel: „Mitgliederliste mit Name und Adresse für den Versand der Vereinszeitung, Speicherung auf dem Vereinslaptop“.

- Ansprechpartner sein: Wenn ein Mitglied wissen möchte, welche Daten über es gespeichert sind, ist der Kümmerer die erste Anlaufstelle.

- Auf Aktualität achten: Ändern sich Prozesse im Verein? Wird eine neue Software eingeführt? Der Kümmerer prüft kurz, ob das Auswirkungen auf den Datenschutz hat.

- Das Team schulen: Hier geht es nicht um stundenlange Vorträge. Eine kurze Erinnerung in der Vorstandssitzung, wie man mit E-Mail-Verteilern richtig umgeht oder dass man USB-Sticks mit Mitgliederlisten nicht einfach herumliegen lässt, reicht oft schon aus.

Mit dieser klaren Rollenverteilung wird der Datenschutz im Verein zu einer machbaren Aufgabe, die das Vertrauen eurer Mitglieder nachhaltig stärkt.

Der sichere Umgang mit Mitgliederdaten im Alltag

Mitgliederdaten sind das Herz deines Vereins – und gleichzeitig deine größte datenschutzrechtliche Verantwortung. Stell sie dir wie ein wertvolles Logbuch vor: Sie helfen dir, den Verein zu steuern, aber du musst unbedingt sicherstellen, dass sie nicht in die falschen Hände geraten.

Im Vereinsalltag tauchen ständig Fragen auf: Welche Daten dürfen wir überhaupt im Aufnahmeantrag abfragen? Wie lange müssen wir eine alte Mitgliederliste aufbewahren? Und was ist mit der E-Mail-Adresse für den Newsletter? Keine Sorge, lass uns das Schritt für Schritt durchgehen.

Das Prinzip der Datensparsamkeit

Eine der wichtigsten Regeln im Datenschutz ist die Datensparsamkeit. Das klingt vielleicht erstmal einschränkend, ist aber in Wahrheit dein bester Freund, um das Haftungsrisiko für den Verein zu minimieren. Die Regel ist simpel: Erhebe und speichere nur die Daten, die du für den Vereinszweck auch wirklich brauchst.

Frage dich bei jeder einzelnen Information, die du abfragst, ganz kritisch: „Wofür genau benötige ich diese Angabe?“

- Name und Anschrift: Absolut notwendig für die Mitgliederverwaltung und die grundlegende Kommunikation.

- Bankverbindung: Unverzichtbar, wenn ihr den Mitgliedsbeitrag per Lastschrift einzieht.

- Geburtsdatum: Wichtig, wenn ihr verschiedene Beitragssätze für Kinder, Jugendliche und Erwachsene habt oder für Meldungen an Sportverbände.

- Telefonnummer und E-Mail: Praktisch für schnelle Absprachen, aber oft nicht zwingend erforderlich. Hier solltest du klarstellen, ob die Angabe freiwillig ist.

Ein guter Merksatz lautet: Jedes Datum, das du nicht erhebst, kann auch nicht verloren gehen oder missbraucht werden. Weniger ist hier eindeutig mehr Sicherheit für deinen Verein.

Indem du nur das Nötigste abfragst, schützt du nicht nur die Privatsphäre deiner Mitglieder, sondern machst dir selbst das Leben leichter. Kleinere Datensätze sind viel einfacher zu verwalten und zu sichern.

Konkrete Beispiele aus dem Vereinsalltag

Schauen wir uns mal an, wie du den Datenschutz in typischen Vereinssituationen clever handhabst.

1. Die Beitrittserklärung

Der erste Kontaktpunkt ist oft das Anmeldeformular. Genau hier legst du den Grundstein für sauberen Datenschutz.

- Pflichtfelder klar trennen: Kennzeichne deutlich, welche Angaben für die Mitgliedschaft zwingend sind (z. B. Name, Adresse) und welche freiwillig (z. B. Telefonnummer, Hobby).

- Zweck angeben: Schreibe kurz und verständlich dazu, wofür die Daten genutzt werden. Zum Beispiel: „Deine E-Mail-Adresse nutzen wir, um dir den Newsletter und wichtige Vereinsinfos zuzusenden.“

- Datenschutzhinweis integrieren: Verweise auf eure Datenschutzerklärung, in der Mitglieder alles Weitere in Ruhe nachlesen können.

2. Die digitale Mitgliederliste

Die gute alte Excel-Tabelle – in fast jedem Verein gibt es sie. Sie ist praktisch, aber auch ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Wer hat eigentlich alles Zugriff darauf? Und wo wird sie gespeichert?

- Zugriff beschränken: Nur die Vorstandsmitglieder, die die Liste für ihre Aufgaben wirklich benötigen (wie der Kassenwart oder Schriftführer), sollten Zugriff haben. Nicht jeder.

- Sicher speichern: Die Liste gehört nicht auf einen ungeschützten privaten USB-Stick. Speichert sie an einem zentralen, passwortgeschützten Ort, zum Beispiel auf einem verschlüsselten Vereinslaptop oder in einer sicheren Cloud-Umgebung.

- Regelmäßig pflegen: Daten von ausgetretenen Mitgliedern müssen nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht werden. Das ist keine Option, sondern eine Pflicht.

3. Der Newsletter-Versand

Newsletter sind super, um Mitglieder auf dem Laufenden zu halten. Aber der Massenversand per E-Mail birgt Tücken. Der absolute Klassiker ist, alle Adressen ins „An“- oder „CC“-Feld zu packen. Damit legst du die E-Mail-Adressen aller Empfänger offen – ein klarer und vermeidbarer Datenschutzverstoß.

Nutze stattdessen immer das BCC-Feld (Blindkopie). So sieht kein Empfänger die Adressen der anderen. Noch besser und professioneller sind spezielle Newsletter-Tools, die das automatisch richtig machen. Beim Versand wirklich sensibler Informationen per Mail ist ohnehin besondere Vorsicht geboten. Wie du wichtige Nachrichten schützt, erfährst du in unserem Beitrag zum Thema Verschlüsseln von E-Mails.

Der Umgang mit sensiblen Daten

In manchen Vereinen fallen besonders schützenswerte Daten an. Denk nur an einen Sportverein, der Gesundheitsdaten wie Allergien oder Vorerkrankungen abfragt, um im Notfall bei einem Wettkampf richtig handeln zu können.

Solche sensiblen Daten unterliegen einem noch strengeren Schutz.

- Ausdrückliche Einwilligung: Für die Erhebung von Gesundheitsdaten brauchst du immer eine separate, ausdrückliche Einwilligung des Mitglieds (oder der Eltern). Ein einfaches Häkchen im Formular reicht hier nicht.

- Strikte Zweckbindung: Diese Daten dürfen ausschließlich für den klar definierten Zweck verwendet werden – also für die Betreuung im Training oder Wettkampf, und für nichts anderes.

- Maximale Sicherheit: Der Zugriff muss auf ein absolutes Minimum an Personen beschränkt sein, zum Beispiel nur auf den direkten Trainer. Die Speicherung muss besonders gesichert erfolgen, am besten verschlüsselt und getrennt von anderen Daten.

Aufbewahrungsfristen nicht vergessen

Du darfst Mitgliederdaten nicht für immer und ewig speichern. Nach dem Austritt eines Mitglieds beginnt eine neue Phase. Bestimmte Dokumente, die für die Buchhaltung relevant sind (wie Belege zu Mitgliedsbeiträgen), unterliegen gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Laut Abgabenordnung sind das oft sechs oder sogar zehn Jahre.

Alle anderen Daten, die du nicht mehr benötigst, solltest du zeitnah löschen. Eine alte Telefonliste von vor 15 Jahren hat in deinen Unterlagen nichts mehr zu suchen. Ein sauberer und dokumentierter Prozess zur Datenlöschung gehört zu jedem guten Datenschutzkonzept dazu.

Wie du eure Daten praktisch schützt

Die beste Datenschutzstrategie bringt wenig, wenn die Technik dahinter nicht stimmt. Aber keine Sorge, du musst kein IT-Profi sein, um die Daten deines Vereins wirksam abzusichern. Es geht vielmehr darum, ein paar einfache, aber extrem wirkungsvolle technische und organisatorische Maßnahmen im Vereinsalltag fest zu verankern.

Stell es dir vor wie das Abschließen eures Vereinsheims: Du drehst den Schlüssel im Schloss, aktivierst vielleicht noch die Alarmanlage und prüfst, ob alle Fenster zu sind. Genau diese Sorgfalt brauchen auch eure digitalen Daten. Es sind oft die kleinen, aber entscheidenden Handgriffe, die Unbefugten den Zugriff verwehren.

Das A und O: Sichere Passwörter

Der einfachste und gleichzeitig wichtigste Schutzmechanismus ist und bleibt ein starkes Passwort. Ein leicht zu erratendes Passwort wie „Verein2024“ ist im Grunde eine offene Tür – eine direkte Einladung für jeden, der es missbrauchen will.

Was macht also ein gutes Passwort aus?

- Länge ist entscheidend: Ein Passwort sollte mindestens 12 Zeichen lang sein.

- Komplexität zählt: Nutze einen Mix aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen.

- Einzigartigkeit ist Pflicht: Verwende für jeden Dienst (Vereinssoftware, E-Mail-Konto etc.) ein eigenes, einzigartiges Passwort.

Gerade wenn mehrere Vorstandsmitglieder auf verschiedene Systeme zugreifen, wird es schnell unübersichtlich. Hier ist ein Passwort-Manager die Lösung. Das ist wie ein digitaler, hochsicherer Schlüsselkasten für all eure Zugangsdaten. Jedes Mitglied braucht dann nur noch ein einziges, starkes Master-Passwort. Das erhöht die Sicherheit enorm und macht den Alltag um ein Vielfaches einfacher. Die Prinzipien, wie Passwort-Manager für Unternehmen funktionieren, gelten für Vereine ganz genauso.

Geräte und Daten richtig verschlüsseln

Stell dir kurz den Albtraum vor: Der Laptop des Kassenwarts mit der gesamten Mitgliederliste wird gestohlen. Ohne Verschlüsselung liegen alle Daten offen da – ein Desaster für jeden Verein.

Deshalb ist die Verschlüsselung von Geräten, auf denen sensible Vereinsdaten liegen, absolut unverzichtbar. Das betrifft vor allem:

- Laptops und Computer: Moderne Betriebssysteme wie Windows (mit BitLocker) oder macOS (mit FileVault) haben eine Festplattenverschlüsselung schon an Bord. Du musst sie nur aktivieren!

- USB-Sticks und externe Festplatten: Auch mobile Datenträger, auf denen du vielleicht mal eine Mitgliederliste für eine Veranstaltung transportierst, müssen unbedingt verschlüsselt sein. Dafür gibt es spezielle, sichere USB-Sticks oder kostenlose Software-Tools.

Verschlüsselung wandelt deine Daten in einen unlesbaren Code um. Nur wer das richtige „Schlüsselwort“ – also das Passwort – hat, kann sie wieder lesbar machen. Für einen Dieb sind die Daten auf einem verschlüsselten Gerät also wertlos.

Diese Maßnahme ist ein zentraler Baustein, um die Anforderungen der DSGVO zu erfüllen. Die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten ist eine Kernaufgabe, die jeder Verein ernst nehmen muss.

Updates sind kein Luxus, sondern Pflicht

„Update verfügbar“ – diese Meldung klicken viele von uns gerne weg. Ein großer Fehler! Software-Updates schließen oft kritische Sicherheitslücken, die Angreifer sonst gezielt ausnutzen könnten.

Regelmäßige Updates sind daher keine lästige Störung, sondern eine grundlegende Sicherheitsmaßnahme. Das gilt für:

- Das Betriebssystem eurer Computer (Windows, macOS)

- Die Software eurer Vereinswebseite (z. B. WordPress und die dazugehörigen Plugins)

- Alle Programme, die ihr im Verein nutzt (z. B. Office-Paket, Buchhaltungssoftware)

Stelle sicher, dass automatische Updates aktiviert sind, wo immer es geht. Das ist der einfachste Weg, um immer auf dem neuesten und sichersten Stand zu bleiben.

Die Vereinswebseite absichern

Eure Webseite ist das digitale Aushängeschild des Vereins – und damit auch ein potenzielles Ziel. Achte hier besonders auf zwei Dinge:

- Die Datenschutzerklärung: Sie muss leicht zu finden, vollständig und verständlich sein. Hier informiert ihr Besucher darüber, welche Daten (z. B. über Cookies oder Kontaktformulare) erhoben und wie sie verarbeitet werden.

- Kontakt- und Anmeldeformulare: Sorge dafür, dass die Datenübertragung von Formularen immer verschlüsselt erfolgt. Das erkennst du ganz einfach am „https://“ in der Adresszeile deines Browsers. Ein SSL-Zertifikat ist heute absoluter Standard und bei den meisten Webhostern unkompliziert einzurichten.

Mit diesen praktischen Schritten baust du eine starke technische Verteidigungslinie für die Daten deines Vereins auf. Das erfordert keine riesigen Investitionen, sondern vor allem das Bewusstsein für die richtigen Handgriffe im digitalen Alltag.

Fotos im Verein richtig nutzen

Das Vereinsleben ist dynamisch, voller Emotionen und gemeinsamer Erfolge. Klar, dass man diese Momente für die Ewigkeit festhalten und teilen möchte – sei es auf der Vereinswebseite, in den sozialen Medien oder ganz klassisch in der Vereinszeitung. Aber genau hier, beim Umgang mit Fotos und Videos, lauern einige der häufigsten Datenschutzfallen.

Ein schnell geknipstes Foto vom Sommerfest, das ohne nachzudenken auf Facebook landet, kann schnell rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Hier geht es um das sogenannte „Recht am eigenen Bild“, das jeder Mensch für sich beanspruchen kann. Schauen wir uns also mal ganz praktisch an, wie ihr die schönen Seiten eures Vereinslebens zeigen könnt, ohne dabei die Persönlichkeitsrechte eurer Mitglieder zu verletzen.

Wann du eine Einwilligung brauchst

Die goldene Regel lautet: Für die Veröffentlichung von Fotos, auf denen Personen klar zu erkennen sind, brauchst du fast immer deren Einwilligung. Das gilt ganz besonders, wenn die Bilder auf eurer Webseite, in Social-Media-Kanälen oder in gedruckten Broschüren erscheinen sollen.

Stell dir vor, ein Mitglied fühlt sich auf einem Bild einfach unvorteilhaft getroffen oder möchte aus sehr persönlichen Gründen nicht im Internet zu sehen sein. Dieses Recht müsst ihr respektieren. Eine mündliche Zusage ist zwar theoretisch möglich, aber im Streitfall so gut wie unmöglich nachzuweisen.

Auf der sicheren Seite bist du immer mit einer schriftlichen Einwilligung. Formuliere klar und verständlich, für welche Zwecke (z. B. Webseite, Facebook, Vereinsbroschüre) und für welchen Zeitraum die Erlaubnis gilt.

Eine solche Einwilligungserklärung lässt sich super in den Mitgliedsantrag integrieren. Wichtig ist nur, dass sie als eigener, abtrennbarer Abschnitt gestaltet ist und absolut freiwillig bleibt. Niemand darf zur Zustimmung gezwungen werden, nur um Mitglied werden zu können.

Der Sonderfall: Öffentliche Veranstaltungen

Aber was ist bei größeren Events wie dem Tag der offenen Tür, einem Turnier oder der öffentlichen Jubiläumsfeier? Musst du hier wirklich von jedem einzelnen Gast eine Unterschrift einholen? Glücklicherweise gibt es hier praxisnahe Erleichterungen.

Bei öffentlichen Veranstaltungen, bei denen es darum geht, das Event als Ganzes zu zeigen und nicht einzelne Personen, ist die Rechtslage entspannter. Hier greift oft das „berechtigte Interesse“ des Vereins, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.

Um trotzdem auf Nummer sicher zu gehen, solltest du ein paar Dinge beachten:

- Vorher informieren: Weise schon in der Einladung oder auf Plakaten am Eingang darauf hin, dass während der Veranstaltung fotografiert und gefilmt wird.

- Keine Porträts ohne Erlaubnis: Sobald du eine einzelne Person oder eine kleine, klar abgegrenzte Gruppe gezielt in den Fokus rückst, brauchst du wieder eine Einwilligung. Ein allgemeines Stimmungsbild der Zuschauermenge ist okay, eine Nahaufnahme eines Kindes hingegen nicht.

- Widerspruch respektieren: Wenn dich jemand bittet, ein Foto von sich zu löschen oder ihn nicht zu fotografieren, komm dieser Bitte einfach und unkompliziert nach.

Teilnehmerlisten und der Umgang mit der Presse

Ein weiteres klassisches Beispiel aus dem Vereinsalltag sind Teilnehmer- oder Startlisten für Wettkämpfe. Diese werden oft auch an Verbände oder die lokale Presse weitergegeben. Klar, auch hier handelt es sich um personenbezogene Daten.

Hier sind ein paar simple Regeln für den korrekten Umgang:

- Daten sparen: Gib nur die Daten weiter, die wirklich gebraucht werden. Für eine Startliste reichen meist Name, Verein und vielleicht die Altersklasse. Die private Adresse oder das genaue Geburtsdatum haben dort nichts zu suchen.

- Transparenz schaffen: Sag den Teilnehmern schon bei der Anmeldung, dass ihre Namen in Starterlisten auftauchen oder an die Presse gehen. Das schafft Vertrauen und vermeidet spätere Überraschungen.

- Pressefotos abstimmen: Wenn ein Fotograf der Lokalzeitung bei euch ist, sprich ihn kurz an. Weise ihn freundlich darauf hin, sensibel mit Porträtaufnahmen umzugehen, besonders bei Kindern. Zeig ihm die Bereiche, die sich gut für allgemeine Stimmungsbilder eignen.

Mit diesen einfachen, aber wirksamen Regeln könnt ihr die Öffentlichkeitsarbeit für euren Verein professionell und datenschutzkonform gestalten. So zeigt ihr das Beste aus eurem Vereinsleben, schafft wertvolle Erinnerungen und respektiert gleichzeitig die Rechte aller Beteiligten.

Häufige Fragen zum Datenschutz im Verein

Im Vereinsalltag tauchen immer wieder die gleichen Fragen auf, wenn es um das Thema Datenschutz geht. Das ist völlig normal, denn nicht jeder Vorstand ist gleichzeitig auch ein Rechtsexperte. Damit du schnell und unkompliziert Antworten auf die drängendsten Punkte findest, haben wir hier die häufigsten Fragen für dich zusammengetragen – kurz, verständlich und direkt aus der Praxis.

Was passiert bei einer Datenpanne?

Eine Datenpanne klingt erstmal dramatisch, aber sie kann schneller passieren, als man denkt. Der Klassiker: Der Laptop des Kassenwarts wird aus dem Auto gestohlen oder eine E-Mail mit einer sensiblen Mitgliederliste geht versehentlich an den falschen Verteiler. Wichtig ist jetzt, nicht in Panik zu verfallen, sondern einen kühlen Kopf zu bewahren und systematisch vorzugehen.

Erster Schritt: Sofort handeln. Versuche, den Schaden zu begrenzen. Informiere die betroffenen Personen im Vorstand und sperre, wenn nötig, Zugänge.

Zweiter Schritt: Die Panne bewerten. Nicht jeder kleine Fehler ist gleich eine meldepflichtige Katastrophe. Du musst einschätzen, ob durch die Panne ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen entstanden ist. Wurde nur eine einzelne E-Mail-Adresse versehentlich offengelegt, ist das Risiko meist gering. Wurde aber eine komplette Mitgliederliste mit Adressen und Bankdaten gestohlen, sieht die Sache ganz anders aus.

Dritter Schritt: Melden. Wenn ein hohes Risiko besteht, musst du die Datenpanne innerhalb von 72 Stunden an die zuständige Landesdatenschutzbehörde melden. Zusätzlich musst du auch die betroffenen Mitglieder direkt informieren, damit diese sich schützen können (z. B. indem sie ihre Konten beobachten).

Eine gute Vorbereitung ist alles. Legt euch einen simplen Notfallplan zurecht, der festlegt, wer im Ernstfall was zu tun hat. Das spart im entscheidenden Moment wertvolle Zeit und Nerven.

Dürfen wir Mitgliederdaten an Sponsoren weitergeben?

Diese Frage kommt oft auf, wenn ein Sponsor zum Beispiel Trikots zur Verfügung stellt und im Gegenzug die Adressen der Mannschaft für einen Werbebrief haben möchte. Die Antwort hier ist ein ganz klares und unmissverständliches Nein.

Personenbezogene Daten deiner Mitglieder dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie erhoben wurden – also für die Vereinsverwaltung. Eine Weitergabe an Dritte für Werbezwecke ist ohne die ausdrückliche, freiwillige und informierte Einwilligung jedes einzelnen Mitglieds unzulässig. Ein Hinweis in der Satzung reicht dafür nicht aus.

Wenn ihr so eine Kooperation plant, müsst ihr von jedem Mitglied eine separate, schriftliche Einwilligung einholen. Darin muss genau stehen, welche Daten an wen und für welchen konkreten Zweck weitergegeben werden.

Wie gehen wir mit WhatsApp-Gruppen im Verein um?

WhatsApp-Gruppen sind praktisch für schnelle Absprachen im Team oder in der Abteilung. Datenschutzrechtlich sind sie aber ein Minenfeld. Das Hauptproblem: Wenn du einer Gruppe beitrittst, werden die Telefonnummern aller Mitglieder für jeden in der Gruppe sichtbar. Zudem werden Daten an die Server von Meta (dem Mutterkonzern) in die USA übertragen, was aus DSGVO-Sicht problematisch ist.

Für die interne Organisation im Vorstand oder Trainerteam kann man das Risiko bei entsprechender Aufklärung vielleicht noch vertreten. Für die Kommunikation mit allen Mitgliedern ist eine große WhatsApp-Gruppe aber definitiv keine gute Idee.

Bessere Alternativen sind:

- Datenschutzfreundliche Messenger: Dienste wie Signal oder Threema bieten eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und sind deutlich datensparsamer.

- E-Mail-Newsletter: Für offizielle Vereinsinfos ist der klassische Newsletter per BCC-Verteiler immer noch eine sichere und saubere Lösung.

- Vereins-Apps: Es gibt spezielle Apps für die Vereinskommunikation, die datenschutzkonform gestaltet sind.

Wie lange müssen wir Daten von ausgetretenen Mitgliedern aufbewahren?

Du darfst die Daten von ehemaligen Mitgliedern nicht einfach für immer behalten. Grundsätzlich gilt: Sobald der Zweck für die Speicherung entfällt, müssen die Daten gelöscht werden. Das ist meistens direkt nach dem Austritt der Fall.

Aber es gibt wichtige Ausnahmen, die sich aus gesetzlichen Aufbewahrungsfristen ergeben. Insbesondere § 147 der Abgabenordnung ist hier relevant.

- 10 Jahre Aufbewahrungspflicht: Gilt für alle buchungsrelevanten Unterlagen. Das betrifft zum Beispiel Belege über gezahlte Mitgliedsbeiträge, Spendenbescheinigungen oder Rechnungen. Diese Frist beginnt erst am Ende des Kalenderjahres, in dem das Dokument erstellt wurde.

- 6 Jahre Aufbewahrungspflicht: Gilt für empfangene oder versendete Geschäftsbriefe. Das kann zum Beispiel die schriftliche Kündigung der Mitgliedschaft sein.

Alle anderen Daten, wie die Telefonnummer für die Trainingsabsprache oder Informationen zu sportlichen Leistungen, solltest du nach dem Austritt zeitnah löschen. Ein sauberer Löschprozess ist ein wichtiger Teil eines jeden Datenschutzkonzepts.

Der Datenschutz im Verein mag auf den ersten Blick komplex erscheinen, aber mit klaren Regeln und gesundem Menschenverstand lässt er sich gut meistern. Es geht darum, das Vertrauen eurer Mitglieder zu schützen und den Verein rechtlich abzusichern.

Wenn du merkst, dass die IT-Sicherheit in deinem Verein noch Lücken hat oder du einfach einen verlässlichen Partner für technische Fragen suchst, melde dich gern. Wir bei Hainke Computer unterstützen seit Jahren Vereine dabei, ihre digitale Umgebung sicher und einfach zu gestalten. Erfahre mehr über unsere IT-Lösungen auf https://www.hainke.it.

Christian Hainke ist Geschäftsführer der Hainke Computer GmbH – dem IT-Systemhaus in Ostfriesland für zuverlässige IT-Sicherheit, smarte Microsoft 365-Lösungen und moderne Infrastruktur. Mit über 20 Jahren Erfahrung und einem klaren Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen unterstützt er mit seinem Team Unternehmen dabei, IT einfach, sicher und effizient zu gestalten.

Sein Motto: „Sicherheit beginnt mit Klarheit – und die liefern wir.“