Stell dir vor, du kommst Montagmorgen ins Büro und nichts geht mehr. Kein Zugriff auf Kundendaten, die E-Mails streiken, die Produktion steht still. Ein Disaster Plan Recovery, also ein IT-Notfallplan, ist deine Versicherung gegen genau dieses Szenario, das für dein Unternehmen schnell existenzbedrohend werden kann.

Warum dein Unternehmen einen Disaster-Recovery-Plan braucht

Vielleicht denkst du jetzt: „Wir machen doch schon Backups, das reicht doch.“ Ein Backup ist ohne Zweifel die Grundlage, aber es ist nur ein Puzzleteil des großen Ganzen. Es sichert zwar deine Daten, verrät dir aber noch lange nicht, wie du den Betrieb im Ernstfall schnell und vor allem geordnet wieder zum Laufen bekommst.

Ein wirklich durchdachter Disaster-Recovery-Plan geht da viel weiter. Er ist der strategische Fahrplan, der dafür sorgt, dass dein Unternehmen auch nach einem schweren Zwischenfall überlebt. Und dabei geht es nicht nur um die große Naturkatastrophe, die du aus Filmen kennst. Die realen Gefahren für deinen Betriebsalltag sind oft viel unspektakulärer, aber deshalb nicht weniger verheerend.

Die alltäglichen Risiken sind die größten Gefahren

Die meisten IT-Ausfälle werden nicht durch Feuer oder Hochwasser ausgelöst. Die wahren Brandstifter sind oft viel banaler und lauern mitten in deinem Unternehmen:

- Cyberangriffe: Ein unbedachter Klick auf einen falschen Link durch einen Mitarbeiter, und schon hat sich eine Ransomware ausgebreitet, die all deine Daten verschlüsselt.

- Hardware-Ausfälle: Ein zentraler Server überhitzt am Wochenende und gibt den Geist auf. Am Montagmorgen steht plötzlich die gesamte Produktion still.

- Menschliches Versagen: Ein Kollege löscht versehentlich einen kompletten Kundenordner – und zwar unwiderruflich. Ohne einen klaren Prozess zur Wiederherstellung kann das tagelange, mühsame Mehrarbeit bedeuten.

Jedes einzelne dieser Szenarien kann deinen Betrieb für Stunden oder sogar Tage lahmlegen. Die Frage ist also nicht, ob etwas passiert, sondern wann – und wie gut du darauf vorbereitet bist.

Ein guter Disaster-Recovery-Plan ist wie ein Feuerlöscher. Du hoffst, ihn nie zu brauchen, aber wenn es brennt, bist du froh, dass er griffbereit, geprüft und einsatzfähig ist.

Mehr als nur Technik – es geht um Vertrauen

Ein Systemausfall kostet nicht nur Geld durch verlorene Arbeitszeit und Umsätze. Was oft viel schwerer wiegt, ist der Vertrauensverlust bei deinen Kunden.

Wenn du Liefertermine nicht einhalten kannst, auf Patientendaten nicht zugreifen oder Kundenanfragen nicht beantworten kannst, schadet das deinem Ruf nachhaltig.

Ein professioneller Plan zur Wiederherstellung zeigt, dass du deine Verantwortung ernst nimmst. Er gibt dir und deinem Team die Sicherheit, auch in einer chaotischen Situation einen kühlen Kopf zu bewahren und die Kontrolle zurückzugewinnen. So wird aus einem potenziellen Desaster eine beherrschbare Betriebsstörung.

So individuell wie dein Unternehmen ist, so individuell muss auch dein Disaster-Recovery-Plan sein. Ein Plan von der Stange passt hier einfach nicht. Lass uns gemeinsam das Fundament für deinen maßgeschneiderten Notfallplan legen.

Alles startet mit einer gnadenlos ehrlichen Bestandsaufnahme deiner IT. Frag dich: Welche Systeme sind das absolute Herzstück deines Betriebs? Ohne welche Daten würde morgen alles stillstehen? Denk an dein Warenwirtschaftssystem, die Buchhaltungssoftware oder die zentrale Kundendatenbank.

Diese Liste deiner „Kronjuwelen“ ist die Basis für alles Weitere. Sie hilft dir, im Chaos die richtigen Prioritäten zu setzen, denn im Notfall kannst du nicht alles gleichzeitig retten.

RTO und RPO: Dein zeitliches Sicherheitsnetz

Sobald du weißt, was überlebenswichtig ist, müssen wir klären, wie schnell du es wieder brauchst. Hier kommen zwei sperrige, aber entscheidende Begriffe ins Spiel:

- Recovery Time Objective (RTO): Das ist die maximale Zeit, die vom Ausfall bis zur Wiederherstellung vergehen darf. Wie lange kannst du es dir leisten, dass dein wichtigstes System offline ist? Eine Stunde? Einen halben Tag?

- Recovery Point Objective (RPO): Hiermit legst du den maximalen Datenverlust fest, den du verkraften kannst. Reicht dir der Datenstand von letzter Nacht, oder darf höchstens die Arbeit der letzten Stunde verloren gehen?

Stell dir eine Anwaltskanzlei vor. Der Zugriff auf Mandantendaten ist extrem zeitkritisch. Ein RTO von mehr als einer Stunde ist undenkbar, der RPO müsste bei wenigen Minuten liegen, um keine wichtigen Schriftsätze zu verlieren. Ein Handwerksbetrieb hingegen kommt vielleicht mit einem RTO von vier Stunden und einem RPO von 24 Stunden klar. Deine Geschäftsziele bestimmen die Technik, nicht umgekehrt.

Deine RTO- und RPO-Werte sind keine technischen Spielereien, sondern knallharte unternehmerische Entscheidungen. Sie bestimmen direkt die Kosten und den Aufwand für deine technische Lösung. Sei hier realistisch und ehrlich zu dir selbst.

Diese Kennzahlen sind natürlich eng mit deiner Backup-Strategie verknüpft. Ein niedriger RPO-Wert bedeutet, dass du häufiger sichern musst. Mehr dazu findest du in unserem Artikel zur bewährten 3-2-1-Backup-Regel.

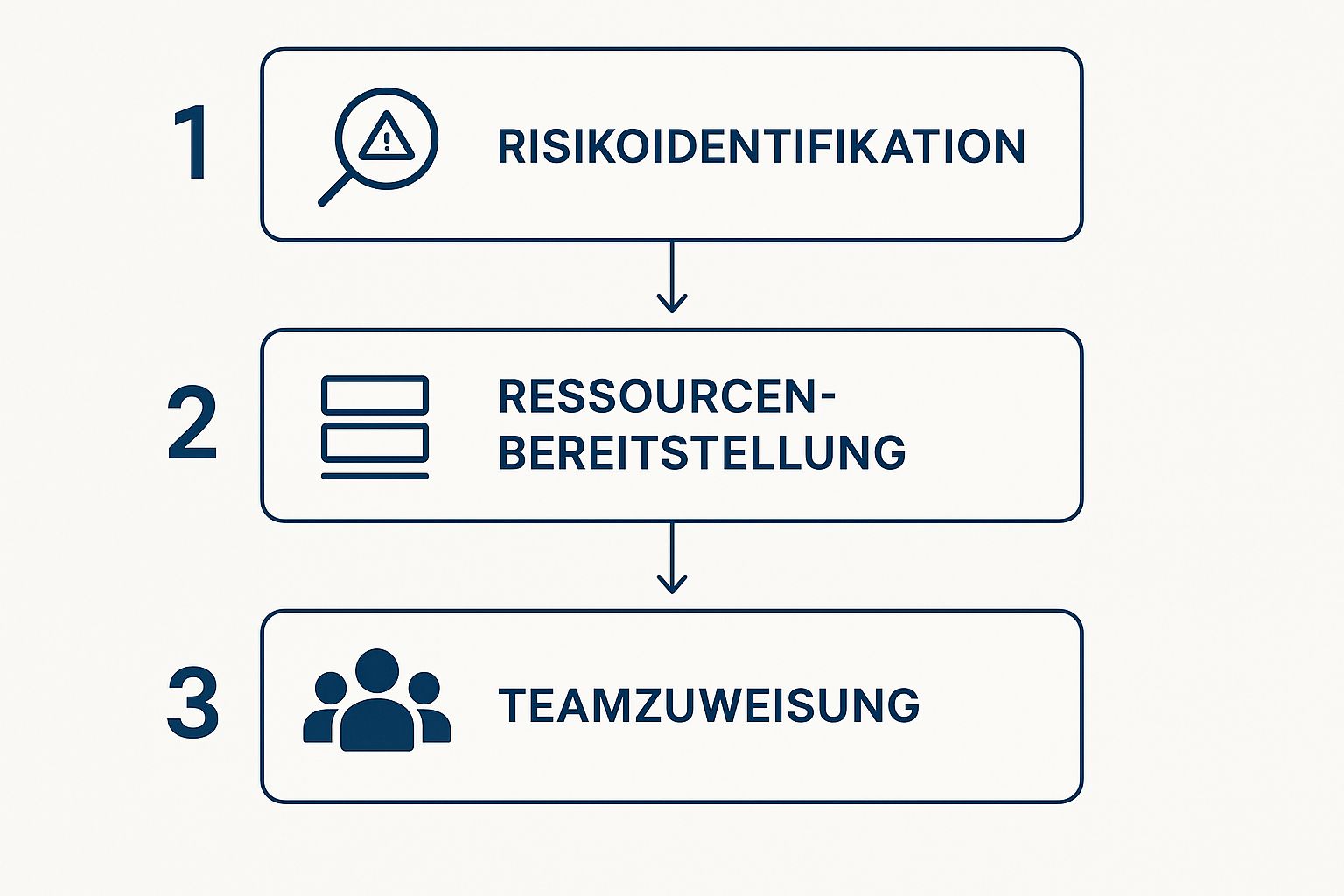

Diese Infografik fasst den Prozess schön zusammen:

Man sieht deutlich: Ein solider Plan baut immer auf einer klaren Analyse auf, bevor es an die konkrete Umsetzung geht.

Checkliste: Die wichtigsten Komponenten deines Disaster-Recovery-Plans

Diese Tabelle fasst die zentralen Elemente zusammen, die du bei der Erstellung deines Notfallplans unbedingt berücksichtigen solltest.

| Komponente | Was du klären musst | Praxis-Tipp |

|---|---|---|

| Kritische Systeme | Welche Anwendungen & Daten sind für den Betrieb unverzichtbar? | Beziehe die Fachabteilungen ein. Die wissen am besten, was sie täglich brauchen. |

| RTO & RPO | Wie schnell muss was wieder laufen und wie viel Datenverlust ist tolerierbar? | Leite die Werte von deinen Geschäftsprozessen ab, nicht von der Technik. |

| Notfallteam | Wer ist im Ernstfall verantwortlich? Wer entscheidet, wer kommuniziert? | Erstelle eine Kontaktliste mit Vertretern (auch mobil) und lege eine klare Befehlskette fest. |

| Kommunikation | Wie werden Mitarbeiter, Kunden und Partner informiert? | Bereite Textvorlagen für interne und externe Kommunikation vor. Das spart im Notfall wertvolle Zeit. |

| Technische Maßnahmen | Welche Backup-, Wiederherstellungs- und Ausweichsysteme werden genutzt? | Richte deine Technik konsequent an den definierten RTO- und RPO-Werten aus. |

| Dokumentation | Wo ist der Plan hinterlegt und für wen ist er zugänglich? | Bewahre den Plan digital UND als Ausdruck an einem sicheren, externen Ort auf. |

Mit dieser Checkliste hast du die wichtigsten Bausteine für einen robusten Plan im Blick.

Ein Team für den Ernstfall aufstellen

Ein Plan ist wertlos, wenn im entscheidenden Moment niemand weiß, was zu tun ist. Deshalb brauchst du ein kleines, aber schlagkräftiges Notfallteam. Und nein, das ist nicht nur die IT-Abteilung.

Wer trifft die Entscheidungen? Wer kommuniziert mit den Mitarbeitern, wer mit den Kunden? Lege glasklare Verantwortlichkeiten und eine eindeutige Befehlskette fest. Jeder im Team muss seine Rolle im Schlaf kennen und wissen, wer im Zweifel das letzte Wort hat. Diese Klarheit verhindert Chaos und sorgt dafür, dass alle an einem Strang ziehen.

Mit dieser soliden Grundlage – dem Wissen über deine kritischen Systeme, klaren Zielen für RTO und RPO und einem definierten Team – bist du bereit für den nächsten Schritt: die Auswahl der passenden technischen Lösung.

Die passende technische Lösung für deinen Plan finden

Dein Plan steht, die Ziele sind definiert – jetzt wird es technisch. Ein noch so guter Disaster-Recovery-Plan ist am Ende nur so stark wie die Technik, die ihn umsetzt. Aber keine Sorge, hier geht es nicht darum, zum IT-Profi zu werden. Vielmehr musst du die Lösung finden, die perfekt zu deinen zuvor festgelegten Zielen (RTO und RPO) passt.

Die Bandbreite an Möglichkeiten ist riesig. Sie reicht von simplen Cloud-Backups, die für viele Dienstleister und kleinere Betriebe völlig ausreichen, bis hin zu komplexen, gespiegelten Rechenzentren, die bei einem Ausfall quasi ohne spürbare Verzögerung übernehmen. Jede Option hat natürlich ihre eigenen Vor- und Nachteile, was Kosten, Geschwindigkeit und Komplexität angeht.

Von einfachen Backups bis zur Hochverfügbarkeit

Für die meisten kleinen und mittleren Unternehmen sind vor allem drei Ansätze wirklich relevant. Schauen wir uns diese doch mal genauer an:

- Backup und Wiederherstellung (Backup & Restore): Das ist die einfachste und kostengünstigste Methode. Deine Daten und Systeme werden regelmäßig gesichert und an einem sicheren, externen Ort – zum Beispiel in der Cloud – aufbewahrt. Im Notfall spielst du diese Sicherungen auf neuer Hardware wieder ein. Der Haken? Der ganze Prozess kann Stunden oder sogar Tage dauern, was zu längeren Ausfallzeiten führt.

- Standby-Systeme (Warm Standby): Hier hältst du eine Minimalversion deiner IT-Infrastruktur in einer anderen Umgebung bereit. Im Ernstfall wird dieses „schlafende“ System hochgefahren und die aktuellen Daten aus dem Backup werden aufgespielt. Das geht deutlich flotter als eine komplette Neuinstallation und ist für viele ein guter Mittelweg.

- Hochverfügbarkeit (Hot Standby): Das ist die Königsklasse der Ausfallsicherheit. Deine Systeme laufen parallel an zwei verschiedenen Standorten. Fällt einer aus, springt der andere sofort und vollautomatisch ein. Das Ergebnis sind minimale bis gar keine Ausfallzeiten. Klar, das hat auch seinen Preis und ist die teuerste Variante.

Es gibt keine „perfekte“ Lösung. Es gibt nur die, die am besten zu deinem Budget und deinen Zielen passt. Ein Handwerksbetrieb braucht keine teure Hochverfügbarkeit, während für einen Onlineshop jede Minute Ausfall bares Geld bedeutet.

Ein Praxisbeispiel: Die hybride Strategie einer Arztpraxis

Stell dir eine moderne Arztpraxis vor. Der Zugriff auf Patientendaten muss jederzeit schnell möglich sein, aber die Kosten dürfen nicht aus dem Ruder laufen. Ein reines Cloud-Backup würde im Ernstfall zu lange für die Wiederherstellung brauchen, ein komplett gespiegeltes System wäre schlichtweg zu teuer.

Hier ist eine hybride Strategie oft der goldene Mittelweg. Die Praxis sichert ihre Patientendatenbank mehrmals täglich auf einem lokalen Server im Haus (für schnellen Zugriff) und zusätzlich einmal pro Nacht in ein sicheres deutsches Rechenzentrum in der Cloud (als Schutz vor lokalen Schäden wie Feuer oder Diebstahl).

Diese Kombination aus lokalem und Cloud-Backup bietet einen hervorragenden Kompromiss zwischen Sicherheit, Geschwindigkeit und Kosten. Genauso wichtig ist es übrigens, die Sicherung von Cloud-Diensten wie Microsoft 365 nicht zu vergessen. Wie du das am besten angehst, zeigen wir dir in unserem Beitrag zum Thema Backup für Microsoft 365.

Achte bei der Auswahl eines IT-Dienstleisters darauf, dass er deine Branche und deine speziellen Anforderungen versteht. Er sollte dir nicht einfach die teuerste Lösung verkaufen wollen, sondern mit dir zusammen die passende Strategie für deinen Disaster-Recovery-Plan entwickeln.

Deinen Notfallplan regelmäßig testen und verbessern

Der beste Plan ist nur bedrucktes Papier, wenn er in der Schublade verstaubt. Im Ernstfall zählt einzig und allein, was auch wirklich funktioniert. Darum ist dieser Schritt vielleicht sogar der wichtigste von allen: der regelmäßige Realitätscheck für deinen Disaster-Recovery-Plan. Sieh es einfach als eine Art Brandschutzübung für deine IT.

Ein Plan mag auf dem Papier perfekt aussehen, doch die Realität hält sich selten an die Theorie. Erst wenn du ihn wirklich durchspielst, fallen die Lücken auf. Vielleicht ist eine Telefonnummer in der Notfallliste veraltet, ein Zugangspasswort wurde geändert oder ein Mitarbeiter mit einer Schlüsselrolle hat das Unternehmen verlassen. Solche Kleinigkeiten können im Ernstfall wertvolle Zeit kosten – Zeit, die du nicht hast.

Der Ernstfall im Trockentraining

Du musst natürlich nicht gleich den kompletten Betrieb lahmlegen, nur um zu testen. Es gibt ganz unterschiedliche Testmethoden, von einfachen Besprechungen im Team bis hin zu vollständigen Simulationen, bei denen du wirklich den Stecker ziehst.

Stell dir eine Marketingagentur vor, bei der das zentrale Projektmanagement-Tool das Herzstück der Arbeit ist. Ein Test könnte so aussehen, dass das Notfallteam den Ausfall genau dieses Servers simuliert. Dabei werden ganz konkrete Fragen geklärt:

- Weiß jeder im Team sofort, wer die Entscheidung zur Wiederherstellung trifft?

- Klappt der Zugriff auf die Backup-Daten reibungslos und wie geplant?

- Ist die Reihenfolge klar, in der die Systeme wieder hochgefahren werden müssen?

- Wie werden die Mitarbeiter informiert, damit sie wissen, woran sie in der Zwischenzeit arbeiten können?

Solche Tests decken unklare Prozesse und technische Schwachstellen schonungslos auf. Sie zeigen dir ganz genau, wo dein Disaster-Recovery-Plan noch nachgeschärft werden muss, bevor ein echter Notfall eintritt.

Ein ungetesteter Notfallplan ist keine Strategie, sondern ein Hoffnungsdokument. Regelmäßige Tests verwandeln Hoffnung in Gewissheit.

Dein Plan muss mit deinem Unternehmen wachsen

Dein Unternehmen steht nicht still, also darf es auch dein Notfallplan nicht. Neue Mitarbeiter kommen an Bord, neue Software wird eingeführt, die IT-Infrastruktur verändert sich ständig. All das hat direkten Einfluss auf deine Notfallstrategie.

Es ist daher absolut entscheidend, den Plan lebendig zu halten. Eine gute Faustregel ist, den gesamten Plan mindestens einmal pro Jahr von Grund auf zu überprüfen. Kleinere Tests oder Übungen kannst du auch vierteljährlich ansetzen. Nach jeder wesentlichen Änderung in deinem Betrieb – sei es ein neuer Server oder eine wichtige Software – solltest du den Plan sofort anpassen.

Auch Rettungskräfte bereiten sich intensiv auf den Ernstfall vor. So trainierten bei der ASB-Bundesübung 2025 in Kassel rund 650 Einsatzkräfte komplexe Szenarien wie einen Heißluftballonabsturz und ein Zugunglück. Solche Übungen, deren Vorbereitung oft ein ganzes Jahr dauert, sind entscheidend, um das Zusammenspiel im Katastrophenfall zu optimieren. Was im Großen gilt, ist auch für dein Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg. Mehr über die intensive Vorbereitung auf den Katastrophenschutz erfährst du bei security-network.com.

Durch diese kontinuierliche Pflege stellst du sicher, dass dein Team nicht nur einen Plan hat, sondern auch genau weiß, was im entscheidenden Moment zu tun ist. Das schafft Sicherheit und macht dein Unternehmen deutlich widerstandsfähiger.

Typische Fehler, die du einfach vermeiden kannst

Man muss nicht jeden Fehler selbst machen, um daraus zu lernen. Gerade bei der Erstellung eines Disaster-Recovery-Plans gibt es ein paar klassische Stolpersteine, die du mit etwas Weitsicht elegant umschiffen kannst. So stellst du sicher, dass dein Plan nicht nur auf dem Papier existiert, sondern im Ernstfall auch wirklich funktioniert.

Ein absoluter Klassiker ist das „blinde Vertrauen“ in Backups. Die Sicherungen laufen zwar täglich und scheinbar ohne Probleme – aber hat jemals jemand praktisch getestet, ob sich die Daten auch wirklich vollständig und in einer brauchbaren Zeit wiederherstellen lassen? Allzu oft stellt sich erst im Notfall heraus, dass die Backups unvollständig oder fehlerhaft sind. Dann ist es zu spät.

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Zugänglichkeit des Plans selbst. Was nützt der beste digitale Notfallplan auf dem Server, wenn genau dieser Server bei einem Totalausfall nicht mehr erreichbar ist?

Fehler, die oft passieren

- Der Plan ist nur digital verfügbar: Bei einem kompletten Strom- oder Netzwerkausfall kann niemand auf die Anweisungen zugreifen.

- Keine gedruckte Version: Mindestens eine ausgedruckte Version des Plans, inklusive aller wichtigen Kontaktdaten, sollte an einem sicheren, externen Ort aufbewahrt werden – zum Beispiel im Homeoffice der Geschäftsführung.

- Abhängigkeiten werden vergessen: Was passiert, wenn der Anbieter deiner Branchensoftware selbst einen Ausfall hat? Dein Plan muss auch solche Szenarien berücksichtigen und alternative Prozesse definieren.

Dein Disaster-Recovery-Plan sollte autark funktionieren. Er muss auch dann lesbar und umsetzbar sein, wenn die gesamte IT-Infrastruktur, für die er gedacht ist, ausgefallen ist.

Das Team im Boot haben

Ein riesiger Fehler ist es, den Notfallplan als reines IT-Thema zu behandeln. Wenn nur die IT-Abteilung weiß, was zu tun ist, der Rest des Teams aber im Dunkeln tappt, sind Chaos und Frust vorprogrammiert. Jeder Mitarbeiter sollte zumindest die grundlegenden Kommunikationswege und seine Rolle im Notfall kennen.

Genauso wichtig ist es, wirklich alle im Team zu berücksichtigen. Studien zeigen immer wieder, dass die Einbindung von Menschen mit Behinderungen im Katastrophenmanagement oft vernachlässigt wird, was die Effektivität von Notfallplänen erheblich beeinträchtigt. Sorge dafür, dass dein Plan für alle funktioniert.

Denk auch an die kleinen, aber entscheidenden Details. Ein Stromausfall kann zum Beispiel nicht nur Server lahmlegen. Erfahre in unserem Beitrag, was eine USV ist, und wie sie dir wertvolle Minuten verschafft, um Systeme kontrolliert herunterzufahren. So machst du deinen Plan von Anfang an robust und praxistauglich.

Häufige Fragen zum Disaster-Recovery-Plan (FAQ)

Hier habe ich die Antworten auf die Fragen zusammengestellt, die uns in der Praxis am häufigsten begegnen. Kurz, verständlich und ohne technisches Bla-Bla – damit du genau weißt, worauf es ankommt.

Was kostet ein guter Disaster-Recovery-Plan?

Die Kosten hängen natürlich stark davon ab, wie groß dein Unternehmen ist, wie komplex deine IT-Systeme sind und welche Ziele du dir setzt (RTO/RPO). Eine solide Cloud-Backup-Lösung als Basis kann schon mit einem überschaubaren monatlichen Betrag starten.

Viel wichtiger ist aber die Gegenfrage: Was kostet dich ein einziger Tag Betriebsausfall? Meistens ist die Investition in einen guten Plan nur ein Bruchteil des Schadens, der ohne ihn entstehen würde. Sieh es als eine extrem sinnvolle Versicherung für das digitale Herz deines Unternehmens – eine, die sich im Ernstfall tausendfach auszahlt.

Reicht ein normales Daten-Backup nicht aus?

Ein Backup ist die absolute Grundlage, ohne geht es nicht. Aber es ist eben kein vollständiger Disaster-Recovery-Plan. Dein Backup sichert zwar zuverlässig deine Daten, doch erst der Plan definiert den genauen Prozess, um diese Daten im Notfall schnell und vor allem geordnet wieder zum Laufen zu bringen.

Ein Backup ist wie ein Ersatzmotor für ein Rennauto. Ein Disaster-Recovery-Plan ist der genaue Fahrplan und die eingespielte Mechaniker-Crew, die wissen, wie man diesen Motor in Rekordzeit einbaut, damit das Rennen weitergeht.

Der Plan klärt, wer was wann tut, welche Systeme zuerst wiederhergestellt werden müssen und wie die Kommunikation mit Mitarbeitern und Kunden abläuft. Er verwandelt ein reines Daten-Backup in einen funktionierenden Betrieb – nach einem klaren, erprobten Fahrplan.

Kann ich den Plan selbst erstellen oder brauche ich einen Experten?

Du kannst und solltest die Grundlagen selbst legen. Niemand kennt dein Unternehmen, deine Abläufe und deine kritischen Prozesse besser als du. Definiere deine wichtigsten Systeme und lege deine Ziele für die Wiederherstellung (RTO/RPO) fest – das ist der erste und wichtigste Schritt.

Für die technische Konzeption und die fehlerfreie Umsetzung kann ein externer IT-Partner jedoch Gold wert sein. Er bringt die Erfahrung aus unzähligen Projekten mit, kennt die typischen Fallstricke und sorgt dafür, dass dein Plan nicht nur auf dem Papier gut aussieht, sondern auch unter echtem Druck funktioniert. Die beste Lösung ist oft eine Kombination aus deinem internen Wissen und externer Expertise.

Wie oft sollte ich meinen Notfallplan aktualisieren?

Ein guter Richtwert ist, den Plan mindestens einmal pro Jahr komplett durchzugehen und zu überprüfen. Nach wesentlichen Änderungen in deinem Unternehmen – wie einer neuen Software, einem neuen Server oder wichtigen Personalwechseln – solltest du ihn aber sofort anpassen.

Regelmäßige Tests, zum Beispiel quartalsweise, sind ebenfalls entscheidend, um sicherzustellen, dass im Ernstfall alles reibungslos klappt. Ein veralteter Plan wiegt dich nur in einer trügerischen Sicherheit.

Ein durchdachter Disaster-Recovery-Plan gibt dir die nötige Ruhe und Sicherheit, um dich auf dein Kerngeschäft zu konzentrieren. Wenn du Unterstützung bei der Erstellung oder Überprüfung deines Plans brauchst, melde dich gern. Wir von Hainke Computer helfen dir, dein Unternehmen für den Ernstfall abzusichern. Erfahre mehr auf https://www.hainke.it.

Christian Hainke ist Geschäftsführer der Hainke Computer GmbH – dem IT-Systemhaus in Ostfriesland für zuverlässige IT-Sicherheit, smarte Microsoft 365-Lösungen und moderne Infrastruktur. Mit über 20 Jahren Erfahrung und einem klaren Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen unterstützt er mit seinem Team Unternehmen dabei, IT einfach, sicher und effizient zu gestalten.

Sein Motto: „Sicherheit beginnt mit Klarheit – und die liefern wir.“