Eine professionelle Datensicherung für Unternehmen ist im Grunde dein digitaler Notfallplan. Er stellt sicher, dass von all deinen wichtigen Geschäftsdaten – von der Kundenkartei über die Buchhaltung bis zu den Projektplänen – regelmäßig Kopien erstellt und sicher verwahrt werden. So kommst du nach einem Ernstfall schnell wieder auf die Beine. Man könnte auch sagen: Es ist die entscheidende Versicherung gegen den kompletten Stillstand deines Betriebs.

Warum eine Datensicherung dein wichtigster Notfallplan ist

Stell dir einmal das Horrorszenario vor: Du kommst morgens ins Büro, willst den Rechner hochfahren, aber es tut sich nichts. Die Server sind verschlüsselt, die Kundendatenbank ist wie leer gefegt und die komplette Buchhaltung der letzten Jahre ist einfach weg. Ein absoluter Albtraum, der den Betrieb von einer Sekunde auf die andere lahmlegt. Genau hier springt eine durchdachte Datensicherung für Unternehmen ein.

Viele verbinden Datenverlust sofort mit finsteren Hackern und Viren. Die Realität im Unternehmensalltag sieht aber oft viel banaler aus – ist aber deswegen nicht weniger gefährlich. Ein solides Backup schützt dich vor einer ganzen Palette von Risiken, die jeden Tag passieren können.

Die alltäglichen Gefahren für deine Daten

Die Bedrohungen sind vielfältig und lauern praktisch überall. Es geht dabei nicht immer nur um spektakuläre Cyberangriffe, sondern viel häufiger um kleine, alltägliche Pannen, die aber potenziell verheerende Folgen haben können.

Dazu gehören zum Beispiel:

- Menschliche Fehler: Ein Mitarbeiter löscht aus Versehen einen wichtigen Ordner oder überschreibt eine entscheidende Datei. Das ist schneller passiert, als man gucken kann, und tatsächlich eine der häufigsten Ursachen für Datenverlust.

- Hardware-Ausfälle: Eine Festplatte im Server gibt plötzlich den Geist auf, ein Wasserschaden im Büro setzt die Technik unter Wasser oder ein simpler Stromausfall beschädigt empfindliche Systeme. Technik ist eben nicht unfehlbar und hat eine begrenzte Lebensdauer.

- Ransomware-Angriffe: Kriminelle verschlüsseln all deine Daten und fordern ein saftiges Lösegeld. Ohne ein sauberes, externes Backup bist du erpressbar und hast oft keine andere Wahl, als zu zahlen – ohne jede Garantie, deine Daten je wiederzusehen.

- Diebstahl oder Sabotage: Ein Einbruch, bei dem Laptops oder Server mitgenommen werden, oder ein verärgerter ehemaliger Mitarbeiter, der absichtlich Daten löscht.

All diese Szenarien haben eines gemeinsam: Ohne einen funktionierenden Notfallplan führen sie zu massiven Betriebsstörungen, finanziellen Verlusten und einem empfindlichen Vertrauensverlust bei deinen Kunden.

Eine gute Datensicherung ist keine reine IT-Angelegenheit, sondern eine Frage der unternehmerischen Verantwortung. Sie ist dein Plan B, der sicherstellt, dass dein Geschäft weiterläuft, egal was passiert.

Mehr als nur eine simple Kopie

Eine professionelle Datensicherung ist weit mehr als nur das schnelle Kopieren von ein paar Dateien auf eine externe Festplatte. Es ist eine clever durchdachte Strategie, die dafür sorgt, dass deine Daten nicht nur gesichert, sondern im Ernstfall auch schnell und vor allem vollständig wiederherstellbar sind.

Denk an deine Datensicherung wie an einen Feuerlöscher. Du hoffst, dass du ihn nie benutzen musst. Aber wenn es brennt, bist du unendlich froh, dass er da ist und funktioniert. Es geht nicht darum, ob etwas passiert, sondern nur wann. Mit einer soliden Backup-Strategie im Rücken kannst du nachts einfach ruhiger schlafen, weil du weißt, dass dein wertvollstes Gut – deine Unternehmensdaten – sicher ist.

Die reale Bedrohung durch Datenverlust in Deutschland

Vielleicht denkst du, dein Unternehmen sei zu klein oder für Cyberkriminelle uninteressant. Oder dass ein fataler Datenverlust nur die großen Konzerne trifft, von denen man in den Nachrichten liest. Die Realität in Deutschland zeichnet leider ein ganz anderes Bild. Es geht schon lange nicht mehr um die Frage, ob ein Unternehmen betroffen sein könnte, sondern nur noch darum, wann es passiert.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache und zeigen, dass die Gefahr für deutsche Unternehmen nicht nur real, sondern allgegenwärtig ist. Eine durchdachte Datensicherung für Unternehmen ist deshalb keine optionale Vorsichtsmaßnahme, sondern eine zwingend notwendige Reaktion auf eine sehr reale Bedrohung.

Ein typischer Fall aus dem Mittelstand

Stell dir eine mittelständische Maschinenbaufirma vor. Ein solides Unternehmen mit 50 Mitarbeitenden, vollen Auftragsbüchern und einem guten Ruf. Der Geschäftsführer war immer überzeugt, seine Firma sei für Hacker kein lohnendes Ziel. „Wir stellen ja keine geheimen Formeln her“, war sein Standardspruch. Die IT lief, aber das Thema Datensicherung wurde eher nebenbei behandelt. Klar, es gab eine externe Festplatte, auf der ab und zu mal etwas gesichert wurde, aber ein echter Plan? Fehlanzeige.

Dann kam der Montag, der alles auf den Kopf stellte. Ein Mitarbeiter klickte auf den Anhang einer täuschend echt aussehenden E-Mail. Binnen Minuten waren alle Server verschlüsselt, die Produktion stand still und auf den Bildschirmen prangte eine Lösegeldforderung. Der Betrieb war lahmgelegt. Keine Kundendaten, keine Konstruktionspläne, keine Rechnungen – nichts ging mehr. Und die alte Festplatte? Die war leider auch am Netzwerk angeschlossen und damit ebenfalls verschlüsselt.

Diese Geschichte ist zwar fiktiv, aber sie passiert so oder so ähnlich jeden Tag in Deutschland. Sie zeigt schmerzhaft, dass weder Größe noch Branche einen Schutz bieten. Jedes Unternehmen, das auf digitale Daten angewiesen ist – und das sind heute praktisch alle – ist ein potenzielles Ziel.

Die nackten Zahlen lügen nicht

Wenn persönliche Geschichten nicht überzeugen, dann vielleicht die Statistik. Die Bedrohungslage in Deutschland ist im internationalen Vergleich besonders ernst. Neueste Erhebungen zeigen, dass nur 5 % der deutschen Unternehmen in den letzten drei Jahren nicht von Datendiebstahl oder -missbrauch betroffen waren. Im Umkehrschluss bedeutet das: 95 % aller Firmen hierzulande wurden Opfer mindestens eines Vorfalls.

Die finanziellen Folgen sind enorm: 83 % der betroffenen Unternehmen meldeten Verluste von bis zu 9,9 Millionen US-Dollar durch ihren schwerwiegendsten Datenverlust. Mehr Details zur aktuellen Bedrohungslage findest du in der Studie von PwC Deutschland.

Die Fakten sind eindeutig: Ein Datenverlust ist kein abstraktes Risiko, sondern eine konkrete und kostspielige Gefahr für fast jedes deutsche Unternehmen. Proaktiver Schutz ist immer günstiger als die Reaktion auf eine Katastrophe.

Diese Zahlen machen deutlich, warum eine professionelle Datensicherung eine der besten Investitionen in die Zukunft deines Unternehmens ist. Sie ist keine reine Ausgabe, sondern eine Versicherung gegen Risiken, die deinen gesamten Geschäftserfolg gefährden können. Es geht darum, vorbereitet zu sein, anstatt im Ernstfall hoffen zu müssen.

Praktische Backup-Strategien, die wirklich schützen

Eine gute Datensicherung ist viel mehr als nur das gelegentliche Kopieren von Dateien auf eine externe Festplatte. Eine echte Strategie sorgt dafür, dass du im Ernstfall nicht nur irgendwelche Daten hast, sondern genau die richtigen – und zwar schnell. Lass uns gemeinsam die praxiserprobten Methoden anschauen, die dein Unternehmen wirklich schützen.

Die Basis für jede professionelle Datensicherung für Unternehmen ist eine einfache, aber geniale Regel, die sich seit Jahrzehnten bewährt hat.

Die berühmte 3-2-1-Backup-Regel einfach erklärt

Stell dir vor, du gehst auf eine wichtige Auslandsreise. Deinen Reisepass würdest du niemals nur an einem einzigen Ort aufbewahren, oder? Du hast das Original im Hotelsafe, eine Kopie auf dem Handy und vielleicht hat dein Partner zu Hause noch einen Scan davon. Genau dieses einfache Prinzip der Risikostreuung steckt hinter der 3-2-1-Regel für deine Unternehmensdaten.

Die 3-2-1-Regel ist keine komplizierte Technik, sondern reiner gesunder Menschenverstand. Sie sorgt dafür, dass du gegen praktisch jedes denkbare Desaster gewappnet bist – vom simplen Festplattendefekt bis zum kompletten Ausfall deines Standorts.

Schauen wir uns die drei Schritte einmal genauer an:

- 3 Kopien deiner Daten: Es sollte immer mindestens drei Versionen deiner Daten geben. Das ist zum einen dein Original (die Live-Daten, mit denen du arbeitest) und zwei weitere Backups. Warum drei? Weil eine einzelne Kopie immer noch ein hohes Risiko darstellt. Wenn dein Original und dein einziges Backup gleichzeitig ausfallen – zum Beispiel durch einen Ransomware-Angriff, der beide erwischt –, stehst du wieder mit leeren Händen da.

- 2 verschiedene Medientypen: Deine beiden Backups sollten auf zwei unterschiedlichen Arten von Speichermedien liegen. Das könnte zum Beispiel ein Backup auf einem lokalen Server (NAS-System) und ein zweites in der Cloud sein. Der Gedanke dahinter ist simpel: Wenn eine Technologie versagt (z.B. alle Festplatten einer bestimmten Serie haben einen Produktionsfehler), ist die andere davon nicht betroffen. Du verteilst dein Risiko.

- 1 Kopie außer Haus (Offsite): Mindestens eine deiner Sicherungskopien muss sich an einem anderen geografischen Ort befinden. Das schützt dich vor lokalen Katastrophen wie Feuer, Wasserschaden oder Diebstahl in deinem Büro. Wenn dein gesamtes Firmengebäude betroffen ist, ist diese externe Kopie deine letzte Rettung. Ein Cloud-Backup erfüllt diese Anforderung perfekt.

Wenn du mehr über die praktische Umsetzung erfahren möchtest, haben wir in unserem Blog einen detaillierten Artikel über die 3-2-1-Backup-Regel für dich.

Die folgende Tabelle fasst die Regel noch einmal übersichtlich zusammen.

| Die 3-2-1-Backup-Regel einfach erklärt | ||

|---|---|---|

| Prinzip | Was es bedeutet | Beispiel aus dem Unternehmensalltag |

| 3 Kopien | Halte immer drei Exemplare deiner Daten vor: die Originaldaten plus zwei Backups. | Deine aktuellen Kundendaten liegen auf dem Firmenserver (Original). Ein erstes Backup läuft jede Nacht auf ein lokales NAS-System. Ein zweites Backup wird in die Cloud hochgeladen. |

| 2 Medientypen | Speichere die Backups auf mindestens zwei verschiedenen Arten von Speichern. | Das erste Backup liegt auf Festplatten im NAS (Medium 1). Das zweite Backup wird in einem Cloud-Rechenzentrum gespeichert (Medium 2). |

| 1 Offsite-Kopie | Lagere mindestens eine Sicherungskopie an einem anderen Ort, getrennt vom Büro. | Die Sicherung in der Cloud erfüllt diese Bedingung perfekt, da sie geografisch von deinem Firmenstandort getrennt ist und vor lokalen Desastern (Feuer, Diebstahl) schützt. |

Mit dieser simplen, aber extrem wirkungsvollen Methode legst du den Grundstein für eine belastbare Datensicherung.

Welche Backup-Art passt zu deinem Unternehmen?

Neben der 3-2-1-Regel ist es wichtig zu wissen, wie deine Daten gesichert werden. Es gibt verschiedene Methoden, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Die Wahl hängt davon ab, wie schnell du deine Daten wiederherstellen musst und wie viel Speicherplatz du investieren möchtest.

Stell dir vor, du schreibst an einem wichtigen Dokument. Ein Vollbackup ist so, als würdest du jeden Tag das gesamte Dokument neu abspeichern. Differenzielle und inkrementelle Backups sind cleverer: Sie speichern nur die Änderungen, die du seit dem letzten Mal gemacht hast.

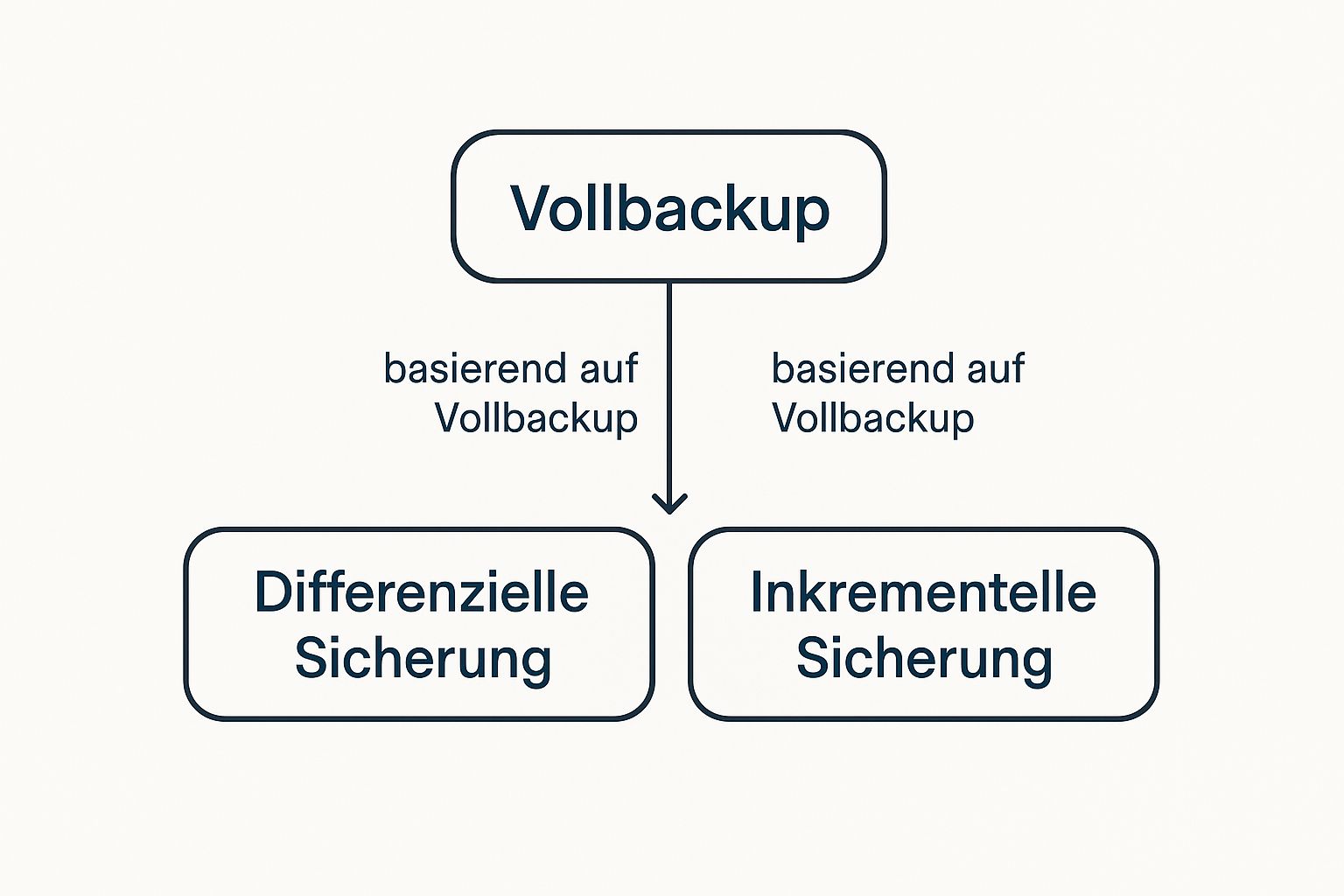

Diese Infografik zeigt die drei grundlegenden Backup-Arten und wie sie aufeinander aufbauen.

Das Vollbackup bildet immer die Grundlage, während die anderen beiden Methoden darauf aufsetzen, um Speicherplatz und Zeit zu sparen.

Hier sind die drei wichtigsten Methoden im Überblick:

-

Vollständiges Backup (Full Backup): Hier wird jedes Mal eine komplette 1:1-Kopie aller ausgewählten Daten erstellt.

- Vorteil: Die Wiederherstellung ist super einfach und schnell, weil du nur diese eine Sicherung brauchst.

- Nachteil: Es verbraucht sehr viel Speicherplatz und dauert lange. Für eine tägliche Sicherung ist es oft unpraktisch.

-

Differentielles Backup: Diese Methode startet mit einem Vollbackup. Danach werden bei jeder weiteren Sicherung nur die Daten gespeichert, die sich seit dem letzten Vollbackup geändert haben.

- Vorteil: Schneller als ein Vollbackup und braucht weniger Speicherplatz.

- Nachteil: Zur Wiederherstellung brauchst du das letzte Vollbackup und das letzte differentielle Backup. Die Sicherungsdateien werden mit der Zeit immer größer.

-

Inkrementelles Backup: Auch hier gibt es am Anfang ein Vollbackup. Jede weitere Sicherung speichert aber nur die Änderungen seit dem letzten inkrementellen Backup.

- Vorteil: Das ist die schnellste Methode und verbraucht am wenigsten Speicherplatz.

- Nachteil: Die Wiederherstellung ist am aufwendigsten. Du benötigst das letzte Vollbackup und alle inkrementellen Backups seitdem. Geht eine Sicherung in der Kette verloren, ist die Wiederherstellung unmöglich.

Eine clevere Strategie kombiniert oft diese Methoden, zum Beispiel ein wöchentliches Vollbackup mit täglichen differentiellen oder inkrementellen Sicherungen. So findest du die perfekte Balance zwischen Sicherheit, Geschwindigkeit und Speicherkosten für dein Unternehmen.

Gesetzliche Anforderungen und die DSGVO meistern

Eine professionelle Datensicherung im Unternehmen ist weit mehr als nur eine technische Übung – sie ist eine knallharte rechtliche Verpflichtung. Viele Unternehmer fühlen sich von dem Dschungel aus Paragrafen und Abkürzungen erschlagen. Aber keine Sorge: Im Grunde geht es um ein paar klare Spielregeln, die nicht nur den Gesetzgeber zufriedenstellen, sondern vor allem dich und dein Unternehmen schützen.

Der Gesetzgeber erwartet von dir einen sorgfältigen Umgang mit allen Daten, die dir anvertraut werden. Das betrifft Kunden-, Mitarbeiter- oder auch Lieferantendaten. Eine funktionierende und regelmäßig getestete Datensicherung ist der zentrale Baustein, um dieser Verantwortung gerecht zu werden.

Die DSGVO als wichtigster Wegweiser

Seit Mai 2018 führt in Europa kein Weg an der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vorbei. Sie ist das zentrale Regelwerk für den Umgang mit personenbezogenen Daten. Die DSGVO schreibt dir nicht vor, welche Backup-Software du kaufen sollst, aber sie gibt dir glasklare Ziele vor.

Im Kern fordert die DSGVO von dir, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um die „Verfügbarkeit“ und „Belastbarkeit“ deiner IT-Systeme dauerhaft sicherzustellen.

Was heißt das im Klartext?

- Verfügbarkeit: Du musst in der Lage sein, persönliche Daten nach einem Vorfall – sei es ein Serverausfall, ein Brand oder ein Cyberangriff – schnell wiederherstellen zu können.

- Belastbarkeit: Deine Systeme müssen so gebaut sein, dass sie gängigen Risiken standhalten. Ein regelmäßiges Backup ist hier keine Kür, sondern absolute Pflicht.

Ohne ein funktionierendes Backup-Konzept kannst du diese Anforderungen schlichtweg nicht erfüllen. Fällt dein System aus und die Daten sind weg, verletzt du direkt die Grundsätze der DSGVO. Das kann zu empfindlichen Bußgeldern führen, die gerade für kleine und mittlere Unternehmen existenzbedrohend sein können.

Möchtest du tiefer in die Materie einsteigen? Praktische Tipps findest du in unserem DSGVO-Guide für KMU.

Ein Datenverlust ohne Backup ist aus Sicht der DSGVO kein Pech, sondern ein vermeidbares Versäumnis. Die Fähigkeit zur schnellen Wiederherstellung von Daten ist keine nette Option, sondern eine gesetzliche Pflicht.

Aufbewahrungspflichten nicht vergessen

Neben dem Datenschutz gibt es auch ganz handfeste Aufbewahrungspflichten, die du im Blick haben musst. Das Handelsgesetzbuch (HGB) und die Abgabenordnung (AO) geben genau vor, wie lange du geschäftliche Unterlagen aufbewahren musst – und das gilt natürlich auch für digitale Dokumente.

Die wichtigsten Fristen sind:

- 10 Jahre Aufbewahrungspflicht: Gilt für Rechnungen, Buchungsbelege, Bilanzen und alle anderen steuerlich relevanten Unterlagen.

- 6 Jahre Aufbewahrungspflicht: Gilt für empfangene Handels- und Geschäftsbriefe sowie für Kopien deiner versendeten Korrespondenz.

Deine Backup-Strategie muss also sicherstellen, dass du diese Dokumente über den gesamten Zeitraum verfügbar und lesbar halten kannst. Ein Backup, das nach zwei Jahren nicht mehr wiederherstellbar ist, nützt dir bei einer Betriebsprüfung im siebten Jahr rein gar nichts.

Neue Gesetze am Horizont: NIS2 und DORA

Die regulatorische Landschaft schläft nicht, denn auch die Bedrohungen entwickeln sich weiter. Zwei neue EU-Regularien, NIS2 und DORA, rücken die IT-Sicherheit und damit auch die Datensicherung noch stärker in den Fokus.

Auch wenn sie primär auf größere Unternehmen und kritische Sektoren abzielen, setzen sie neue Standards, die bald als allgemeiner Maßstab für eine professionelle Unternehmens-IT gelten werden.

Diese Entwicklung zeigt bereits Wirkung: Eine aktuelle Umfrage ergab, dass 89 % der Unternehmen angeben, dass gesetzliche Vorschriften wie NIS2 und DORA einen erheblichen Einfluss auf ihre Cybersecurity-Ausgaben haben. Allein in Deutschland planen 72 % der Firmen, ihre Budgets in diesem Bereich zu erhöhen.

Am Ende des Tages ist eine saubere Datensicherung deine beste Police – nicht nur gegen technische Pannen, sondern auch gegen teure rechtliche Konsequenzen. Sie ist die Grundlage, damit du nachts ruhig schlafen kannst.

RTO und RPO: Dein Notfallplan in zwei simplen Kennzahlen

Keine Sorge, auch wenn die Abkürzungen technisch klingen – die Idee dahinter ist ganz einfach. RTO und RPO sind die beiden entscheidenden Kennzahlen, die den Erfolg deiner Datensicherung für Unternehmen bestimmen. Sie sind das Fundament deines Notfallplans und sorgen dafür, dass im Ernstfall jeder weiß, was zu tun ist, weil die Spielregeln schon vorher feststanden.

Stell dir vor, in deinem Büro fällt der Strom für längere Zeit aus. Sofort drängen sich zwei ganz entscheidende Fragen auf, die uns direkt zum Kern von RTO und RPO führen.

RTO (Recovery Time Objective): Wie schnell muss alles wieder laufen?

Die erste Frage lautet: „Wie schnell brauchen wir wieder Licht und funktionierende Rechner, damit wir weiterarbeiten können?“

Genau das beschreibt dein Recovery Time Objective (RTO). Es legt die maximal akzeptable Ausfallzeit für deine IT-Systeme fest. Anders gesagt: Es ist eine klare Zeitvorgabe, zum Beispiel „innerhalb von vier Stunden müssen unsere Server wieder online sein“.

Ein kurzer RTO von wenigen Minuten bedeutet, dass dein Geschäft extrem schnell wieder betriebsbereit sein muss. Das ist typisch für Online-Shops oder Produktionsstraßen, wo jeder Stillstand bares Geld kostet. Ein längerer RTO von beispielsweise einem Arbeitstag kann für weniger kritische Abteilungen völlig ausreichen. Dein RTO entscheidet also direkt darüber, wie leistungsfähig deine Wiederherstellungstechnik sein muss.

RPO (Recovery Point Objective): Wie viel Datenverlust können wir verkraften?

Die zweite Frage nach dem Stromausfall wäre: „Wie viel von der Arbeit, die seit dem letzten Speichern erledigt wurde, dürfen wir höchstens verlieren?“

Hier kommt das Recovery Point Objective (RPO) ins Spiel. Es definiert den maximal tolerierbaren Datenverlust, gemessen in der Zeitspanne zwischen dem letzten Backup und dem Ausfall. Ein RPO von einer Stunde heißt also, du akzeptierst, im schlimmsten Fall die Daten von bis zu 60 Minuten Arbeit zu verlieren und neu erfassen zu müssen.

Ein sehr niedriges RPO (nahe null) erfordert eine fast durchgehende Sicherung, was technisch aufwendiger und damit teurer ist. Ein RPO von 24 Stunden, wie bei einem täglichen Backup üblich, ist für viele Unternehmen ausreichend, deren Daten sich nicht im Minutentakt ändern.

RTO und RPO sind keine technischen Spielereien, sondern strategische Geschäftsentscheidungen. Sie geben eine klare Antwort auf die Fragen: „Wie lange können wir uns einen Stillstand leisten?“ und „Wie viel Arbeit können wir im Notfall verschmerzen?“

Beide Kennzahlen sind untrennbar miteinander verbunden. Sie bilden die Grundlage, auf der du die richtige Backup-Strategie und die passende Technologie für dein Unternehmen auswählst.

Ein einfaches Beispiel aus dem Alltag:

-

Buchhaltung: Hier ist die Aktualität der Daten extrem wichtig. Ein ganzer Tag an Datenverlust wäre eine Katastrophe. Das RPO muss also niedrig sein, vielleicht eine Stunde. Die Wiederherstellungszeit (RTO) kann aber etwas großzügiger sein, da die Buchhaltung nicht im Sekundentakt arbeiten muss – acht Stunden sind hier vielleicht akzeptabel.

-

Archiv-Server: Auf diesem Server schlummern alte Projekte, die nur selten gebraucht werden. Ein Datenverlust von 24 Stunden (RPO) ist hier vermutlich kein Drama. Auch die Wiederherstellungszeit (RTO) kann mit 48 Stunden entspannter angesetzt werden.

Indem du RTO und RPO für die verschiedenen Bereiche deines Unternehmens festlegst, schaffst du eine glasklare Entscheidungsgrundlage. Du weißt dann genau, welche Anforderungen deine Datensicherung erfüllen muss, und kannst eine Lösung finden, die perfekt zu deinen Abläufen und deinem Budget passt.

So setzt du deine Datensicherung im Unternehmen erfolgreich um

Eine gute Strategie ist die halbe Miete, aber erst die saubere Umsetzung macht sie wirklich wertvoll. Hier kommt der praktische Teil, mit dem du von der Theorie in die Praxis kommst. Eine durchdachte Datensicherung für Unternehmen zu implementieren, ist einfacher als du denkst, wenn du die richtigen Schritte beachtest.

Der erste Schritt ist immer die Wahl der passenden Technologie. Dabei gibt es kein pauschales Richtig oder Falsch – es geht nur darum, was am besten zu deinem Unternehmen passt.

Cloud, lokal oder hybrid – was passt zu dir?

Die Entscheidung, wo du deine Backups speicherst, hat direkten Einfluss auf Kosten, Geschwindigkeit und Sicherheit. Jede Methode hat dabei ihre ganz eigenen Stärken.

- Lokales Backup (On-Premise): Hier speicherst du deine Daten auf eigener Hardware direkt in deinem Unternehmen, zum Beispiel auf einem Netzwerkspeicher (NAS). Der große Vorteil ist die Geschwindigkeit: Datenwiederherstellungen sind extrem schnell, weil alles direkt vor Ort ist. Der Haken? Du bist selbst für Wartung, Sicherheit und den Schutz vor lokalen Gefahren wie Feuer oder Diebstahl verantwortlich.

- Cloud-Backup: Bei dieser Methode werden deine Daten verschlüsselt in einem externen Rechenzentrum eines spezialisierten Anbieters gesichert. Das erfüllt automatisch die „Außer-Haus“-Anforderung der 3-2-1-Regel und schützt dich vor lokalen Katastrophen. Ein weiterer Pluspunkt: Du musst dich nicht um die Hardware kümmern. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Vorteile moderner Cloud-Backup-Lösungen.

- Hybrider Ansatz: Das ist oft der beste Kompromiss. Du kombinierst die Geschwindigkeit eines lokalen Backups für den schnellen Zugriff mit der Sicherheit eines externen Cloud-Backups für den Katastrophenfall. So nutzt du die Vorteile beider Welten.

Ein Backup ist nur so gut wie seine Wiederherstellbarkeit. Egal, für welche Technologie du dich entscheidest, der entscheidende Punkt ist, dass sie im Notfall zuverlässig funktioniert.

Der Plan für den Ernstfall

Die beste Technik nützt nichts ohne einen klaren Plan und einen Verantwortlichen im Team. Benenne eine Person, die den Hut für die Datensicherung aufhat. Diese Person muss nicht alles selbst machen, aber sie behält den Überblick, prüft die Berichte und ist der erste Ansprechpartner, wenn etwas schiefläuft.

Ein schriftlicher Wiederherstellungsplan ist ebenfalls Gold wert. Darin sollte einfach und verständlich stehen:

- Wer ist im Notfall zu informieren?

- Wo sind die Zugangsdaten für das Backup-System hinterlegt?

- Welche Systeme müssen in welcher Reihenfolge wiederhergestellt werden?

- Wie läuft die Wiederherstellung ganz praktisch ab?

Ein solcher Plan sorgt dafür, dass im Chaos keine Panik ausbricht, sondern jeder genau weiß, was zu tun ist.

Der wichtigste Schritt: Teste deine Backups!

Stell dir vor, dein Rettungsring hat ein Loch. Genau das ist ein ungeprüftes Backup – im Ernstfall völlig nutzlos. Du musst absolut sicher sein, dass deine Sicherungen nicht nur erstellt werden, sondern auch lesbar und vollständig sind. Regelmäßige Tests sind daher keine Option, sondern eine Pflicht.

Die Bedrohungslage ist ernst. Allein die Angriffe durch Ransomware stiegen laut dem ThreatDown State of Malware 2025-Report von Malwarebytes im Vergleich zum Vorjahr um 13 %. In so einem Umfeld ist ein funktionierendes Backup deine letzte und oft einzige Verteidigungslinie.

Plane feste Termine für Wiederherstellungstests ein, zum Beispiel vierteljährlich. Spiele verschiedene Szenarien durch: Stelle eine einzelne Datei wieder her, einen ganzen Ordner und simuliere auch mal den Ausfall eines kompletten Systems. Nur so gewinnst du das Vertrauen, dass deine Datensicherung im Unternehmen auch dann funktioniert, wenn du sie am dringendsten brauchst.

Häufige Fragen zur Datensicherung in Unternehmen

Immer wieder tauchen in Gesprächen mit Geschäftsführern und Entscheidern dieselben Fragen auf, wenn es um die Datensicherung geht. Hier haben wir die wichtigsten davon gesammelt und beantworten sie kurz, klar und direkt auf den Punkt – damit keine Unklarheiten bleiben.

Reicht es nicht, wenn wir eine externe Festplatte nutzen?

Eine externe Festplatte ist ein guter erster Schritt, aber für eine professionelle Datensicherung für Unternehmen reicht das bei Weitem nicht aus. Das Problem ist offensichtlich: Die Festplatte liegt meistens direkt neben dem Computer. Bei einem Feuer, Wasserschaden oder Diebstahl im Büro wären also Originaldaten und Backup gleichzeitig weg.

Dazu kommt die Gefahr durch Ransomware. Da die Festplatte oft permanent mit dem Netzwerk verbunden ist, würde ein Verschlüsselungstrojaner sie genauso angreifen wie deine Server und Arbeitsplätze. Eine widerstandsfähige Strategie braucht deshalb immer eine räumlich getrennte Kopie, die nicht im ständigen Zugriff ist – ein sogenanntes „Offsite“-Backup.

Wie oft sollten wir unsere Daten sichern?

Das hängt ganz davon ab, wie groß der Datenverlust ist, den dein Unternehmen im schlimmsten Fall verkraften kann. In der Fachsprache nennt man das RPO (Recovery Point Objective). Denk an deine Buchhaltung: Wenn dort täglich neue Rechnungen und Zahlungen erfasst werden, ist ein tägliches Backup das absolute Minimum.

Bei einem Onlineshop mit laufenden Bestellungen oder in einer Arztpraxis mit digitalen Patientenakten sieht das schon anders aus. Hier können schon wenige Stunden Datenverlust kritisch sein, weshalb oft mehrfach am Tag gesichert werden muss. Die Faustregel ist einfach: Sichere so oft, dass der Verlust der Daten seit dem letzten Backup dein Geschäft nicht lahmlegt.

Was ist der Unterschied zwischen einem Backup und einem Archiv?

Diese beiden Begriffe werden oft in einen Topf geworfen, verfolgen aber völlig unterschiedliche Ziele. Stell dir ein Backup als deine aktive „Notfallversicherung“ vor. Es ist dazu da, nach einem Systemausfall, einem Angriff oder einem versehentlichen Löschen schnell den Betrieb wiederherzustellen. Backups sind dynamisch und werden regelmäßig mit neuen Versionen überschrieben.

Ein Archiv hingegen ist wie ein Tresor für wichtige Dokumente. Es dient der langfristigen und unveränderbaren Aufbewahrung von Daten, die du aus gesetzlichen oder geschäftlichen Gründen aufbewahren musst – zum Beispiel Rechnungen, die 10 Jahre lang vorgehalten werden müssen. Ein Archiv wird niemals überschrieben, sondern immer nur ergänzt.

Müssen wir auch Daten aus Cloud-Diensten wie Microsoft 365 sichern?

Ja, absolut! Das ist einer der gefährlichsten Irrtümer, dem viele Unternehmen aufsitzen. Du gehst davon aus, dass Cloud-Anbieter wie Microsoft automatisch eine vollständige Sicherung deiner Daten übernehmen. Das stimmt so nicht.

Microsoft garantiert zwar die Verfügbarkeit seiner Infrastruktur – also dass die Server laufen. Aber für den Schutz deiner Daten bist du selbst verantwortlich. Ob ein Mitarbeiter versehentlich eine wichtige Datei löscht, ein Angreifer dein Konto kompromittiert oder eine Fehlkonfiguration zum Datenverlust führt: Ohne ein externes Backup für deine Microsoft 365-Daten stehst du im Regen.

Du hast weitere Fragen oder möchtest wissen, wie die perfekte Backup-Strategie für dein Unternehmen aussieht? Melde dich gern, wenn du Fragen hast. Wir finden gemeinsam die richtige Lösung.

Bist du bereit, deine IT auf ein neues Level zu heben und dich auf dein Kerngeschäft zu konzentrieren? Hainke Computer steht dir als verlässlicher Partner in Ostfriesland zur Seite. Lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass deine IT einfach funktioniert.

Erfahre mehr über unsere IT-Lösungen

Christian Hainke ist Geschäftsführer der Hainke Computer GmbH – dem IT-Systemhaus in Ostfriesland für zuverlässige IT-Sicherheit, smarte Microsoft 365-Lösungen und moderne Infrastruktur. Mit über 20 Jahren Erfahrung und einem klaren Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen unterstützt er mit seinem Team Unternehmen dabei, IT einfach, sicher und effizient zu gestalten.

Sein Motto: „Sicherheit beginnt mit Klarheit – und die liefern wir.“