Stell dir vor, du kommst morgens ins Büro und nichts geht mehr. Die E-Mails sind tot, kein Zugriff auf Kundendaten, die Produktion steht. Ein Albtraum? Für viele Unternehmen ist das eine teure Realität. Genau deshalb geht es beim IT Disaster Recovery nicht um Panikmache, sondern um kluge und praktische Vorsorge.

Warum ein IT-Notfallplan überlebenswichtig ist

Ein IT-Notfallplan ist so viel mehr als nur ein Backup in der Schublade. Er ist eine klare, praxiserprobte Anleitung, die deinem Team genau sagt, was im Ernstfall zu tun ist. Egal, ob es sich um einen Cyberangriff, einen Hardware-Ausfall oder einen simplen menschlichen Fehler handelt. Ohne einen solchen Plan bist du gezwungen, zu improvisieren – und das in einer Situation, in der jede Sekunde zählt und der Druck enorm ist.

Die größte Gefahr? Keine Risiken zu sehen.

Viele Geschäftsführer unterschätzen die Vielfalt der Bedrohungen. Es geht längst nicht nur um Hackerangriffe, auch wenn diese natürlich eine riesige Rolle spielen. Ein simpler Wasserschaden im Serverraum, ein längerer Stromausfall oder sogar ein versehentlich gelöschter Ordner können den gesamten Betrieb lahmlegen.

Die eigentliche Gefahr lauert darin, diese Risiken zu ignorieren und einfach auf das Beste zu hoffen. Ein durchdachtes Konzept für die IT-Wiederherstellung stellt sicher, dass du auf solche Ereignisse vorbereitet bist und dein Team souverän handeln kann, anstatt im Chaos zu versinken.

Ein guter Notfallplan verwandelt eine potenzielle Katastrophe in eine handhabbare Störung. Das Ziel ist nicht, jeden Zwischenfall zu verhindern – das ist unmöglich. Das Ziel ist, die Auswirkungen zu minimieren und den Betrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen.

Moderne Lösungen für moderne Herausforderungen

Die gute Nachricht ist: Du musst das Rad nicht neu erfinden. Heutige IT-Lösungen machen die Notfallvorsorge einfacher und zugänglicher als je zuvor. Vor allem Cloud-Technologien spielen hier eine entscheidende Rolle.

Der Trend ist eindeutig: Deutsche Unternehmen investieren aufgrund wachsender Cyberbedrohungen und dem Druck, die Geschäftskontinuität zu sichern, verstärkt in Disaster Recovery as a Service (DRaaS). Cloud-basierte DRaaS-Lösungen gewinnen an Bedeutung, da immer mehr Firmen auf flexible und skalierbare IT-Infrastrukturen setzen – gerade im Zeitalter der Remote-Arbeit. Weitere Einblicke zu diesem Thema findest du in einer aktuellen Analyse von Statista.

Ein solcher Plan gibt dir und deinem Team die Sicherheit, dass ihr selbst im schlimmsten Fall die Kontrolle behaltet. Es geht darum, handlungsfähig zu bleiben und den Schaden für dein Unternehmen, deine Kunden und deinen Ruf so gering wie nur irgend möglich zu halten.

Die entscheidenden Bausteine deines Notfallplans

Ein guter IT-Notfallplan ist kein kompliziertes Regelwerk, sondern dein ganz persönlicher Werkzeugkasten für den Fall der Fälle. Damit er im Ernstfall auch wirklich hilft, muss er exakt auf dein Unternehmen zugeschnitten sein. Schauen wir uns einmal die Bausteine an, die auf keinen Fall fehlen dürfen.

Alles beginnt mit einer ehrlichen und realistischen Einschätzung der Lage. Es geht nicht darum, jedes erdenkliche Schreckensszenario durchzuspielen. Vielmehr solltest du dich fragen: Welche Systeme sind für unseren täglichen Betrieb absolut unverzichtbar?

Risikoanalyse ohne Fachchinesisch

Stell dir vor, du führst eine Arztpraxis. Deine Software für die Patiententermine ist das Herzstück deines Alltags. Fällt sie aus, steht der Betrieb still. Dasselbe gilt für dein Abrechnungssystem oder den Zugriff auf digitale Patientenakten.

In einem Handwerksbetrieb könnten es das ERP-System für die Auftragsplanung und die CAD-Software für die Konstruktion sein. Identifiziere genau diese Kronjuwelen deiner IT. Das sind die Systeme, die oberste Priorität haben.

Was bedeuten RTO und RPO für dich?

Hinter diesen Abkürzungen stecken zwei ganz einfache, aber entscheidende Fragen für dein IT Disaster Recovery:

- Recovery Time Objective (RTO): Wie schnell muss es wieder laufen?

Hier legst du fest, wie lange dein Unternehmen den Ausfall eines bestimmten Systems verkraften kann. Bei der Termin-Software in der Praxis vielleicht nur eine Stunde, bei der internen Buchhaltung eventuell ein ganzer Tag. - Recovery Point Objective (RPO): Wie viele Daten dürfen wir verlieren?

Diese Kennzahl bestimmt, wie aktuell deine Datensicherung sein muss. Wenn du den ganzen Tag neue Kundendaten erfasst, wäre der Verlust eines kompletten Arbeitstages fatal. Dein RPO könnte also bei einer Stunde liegen, was bedeutet, dass du stündlich eine Sicherung brauchst.

Diese beiden Werte sind die Grundlage für deine gesamte Wiederherstellungsstrategie und bestimmen, welche Backup-Technologien überhaupt sinnvoll sind. Regelmäßige Backups sind hier das A und O. Moderne Cloud-Backup-Lösungen können dabei eine enorme Hilfe sein, da sie diesen Prozess automatisieren und die Daten sicher außerhalb deines Standorts lagern.

Ein Notfallplan ist nur so gut wie die Menschen, die ihn umsetzen. Klare Zuständigkeiten sind wichtiger als die ausgefeilteste Technik. Sie verhindern Chaos und Kompetenzgerangel, wenn jede Sekunde zählt.

Das Notfallteam und klare Rollen

Wer macht was, wenn der Ernstfall eintritt? Lege ein kleines, schlagkräftiges Notfallteam fest. Das muss nicht kompliziert sein. Oft reicht es schon, eine klare Reihenfolge festzulegen.

Beispielsweise ist deine Büroleitung die erste Ansprechperson, die den IT-Dienstleister informiert. Ein anderer Mitarbeiter aus dem Team kümmert sich darum, die Kunden zu benachrichtigen, falls es zu Verzögerungen kommt.

Wichtig ist, dass jeder seine Aufgabe kennt und weiß, wen er wann kontaktieren muss. Halte diese Verantwortungskette schriftlich und für alle zugänglich fest. So stellst du sicher, dass auch in stressigen Situationen keine wertvolle Zeit durch Unklarheiten verloren geht.

So entwickelst du deinen individuellen Notfallplan

Jetzt geht’s ans Eingemachte. Ein wirklich guter IT-Disaster-Recovery-Plan ist kein theoretisches Dokument, das in der Schublade verstaubt. Es ist eine handfeste, praxisnahe Anleitung, die exakt auf dein Unternehmen zugeschnitten ist. Legen wir gemeinsam das Fundament dafür.

Der allererste und wichtigste Schritt ist eine ehrliche Bestandsaufnahme. Du musst ganz genau wissen, welche IT-Systeme, Geräte und Programme bei dir im Einsatz sind. Denk dabei wirklich an alles: von den Servern im Keller über die Netzwerk-Switches bis hin zur speziellen Software, die deine Buchhaltung oder Produktion am Laufen hält.

Nur was du kennst, kannst du auch schützen. Eine lückenlose Inventarliste ist die Basis für jede sinnvolle Notfallplanung und verhindert, dass im Ernstfall kritische Komponenten übersehen werden.

Verstehen, welche Ausfälle wirklich wehtun

Sobald du einen klaren Überblick über deine IT-Landschaft hast, kommt der nächste entscheidende Schritt: die Business-Impact-Analyse. Das klingt erstmal technisch, ist aber im Grunde ganz einfach. Stell dir bei jedem System die Frage: „Was passiert, wenn genau dieses Teil ausfällt?“

Spiel das Szenario einmal im Kopf durch. Fällt die zentrale Kundendatenbank aus, können deine Vertriebler keine Angebote mehr schreiben. Steht das ERP-System still, stoppt die komplette Warenwirtschaft. Auf diese Weise deckst du schnell Abhängigkeiten und Kettenreaktionen auf und erkennst, welche Systeme für dein Geschäft überlebenswichtig sind – und welche vielleicht nur „nice to have“.

Die richtige Strategie für die Wiederherstellung

Mit diesem Wissen kannst du jetzt eine passende Wiederherstellungsstrategie festlegen. Hier geht es darum, die richtige Balance aus Sicherheit, Kosten und Aufwand zu finden. Nicht jedes Unternehmen braucht eine teure High-End-Lösung, die Systeme in Sekundenschnelle an einem anderen Standort spiegelt.

Oft ist eine durchdachte Kombination verschiedener Methoden der beste Weg. Für deine absolut kritischen Systeme, die sofort wieder laufen müssen, brauchst du eine Lösung mit sehr kurzen Wiederherstellungszeiten. Für weniger wichtige Daten reicht womöglich eine einfache tägliche Sicherung völlig aus.

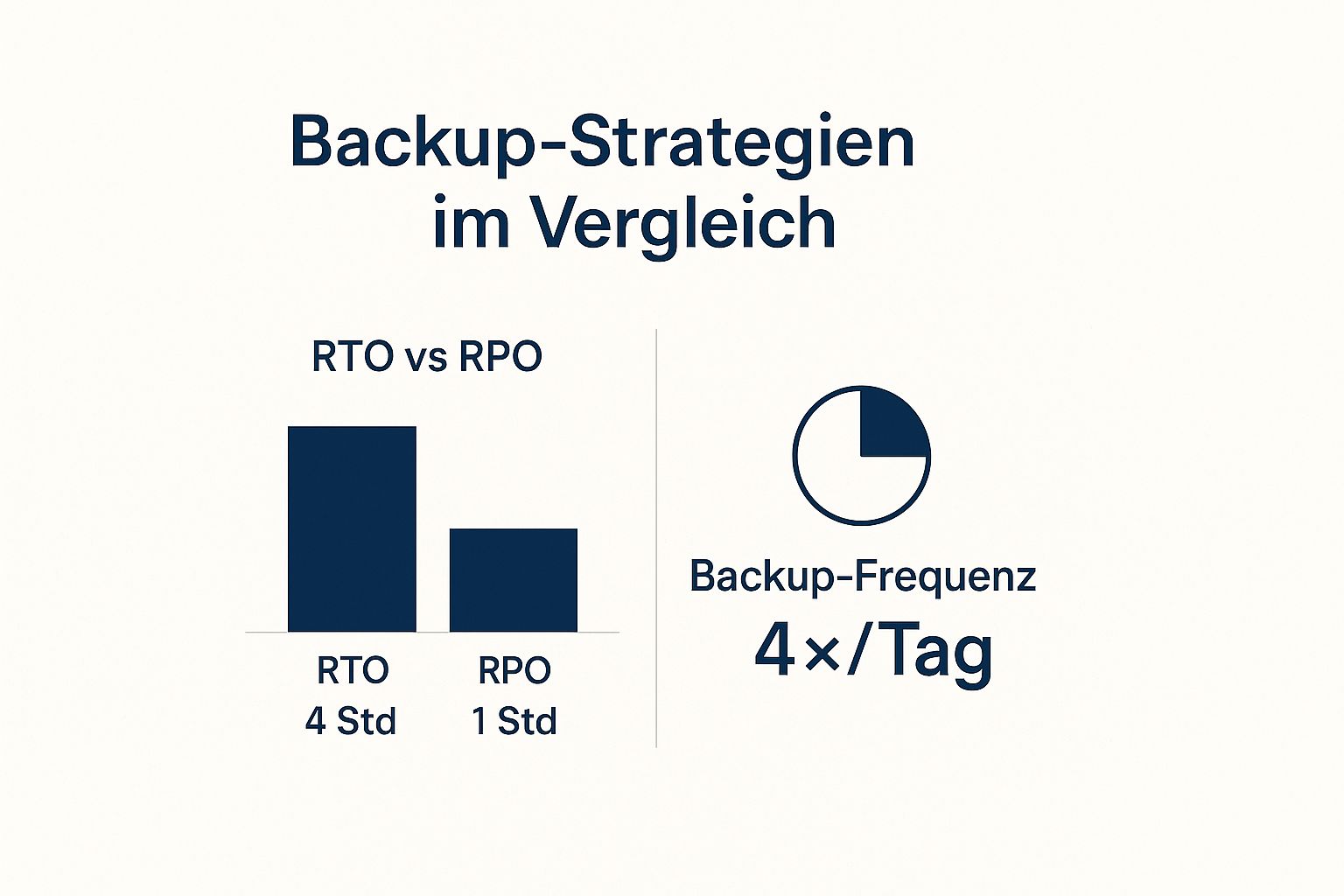

Die folgende Infografik verdeutlicht, wie sich Kennzahlen wie die Wiederherstellungszeit (RTO) und der maximale Datenverlust (RPO) auf die Häufigkeit deiner Backups auswirken.

Man erkennt gut: Wer eine Wiederherstellungszeit von vier Stunden und einen maximalen Datenverlust von einer Stunde anstrebt, muss deutlich häufiger sichern – in diesem Beispiel mindestens viermal am Tag.

Verschiedene Wiederherstellungsstrategien im Vergleich

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, habe ich eine kleine Übersicht erstellt. Diese Tabelle zeigt einen einfachen Vergleich verschiedener Ansätze für die IT-Wiederherstellung, damit du die passende Lösung für deine Anforderungen findest.

| Strategie | Typische Wiederherstellungszeit | Kosten | Ideal für |

|---|---|---|---|

| Kaltstart (Cold Site) | Tage bis Wochen | Niedrig | Unkritische Systeme, Archivdaten |

| Warmstart (Warm Site) | Stunden bis Tage | Mittel | Wichtige, aber nicht geschäftskritische Anwendungen |

| Heißstart (Hot Site) | Minuten bis Stunden | Hoch | Absolut geschäftskritische Systeme (ERP, CRM) |

| Backup & Restore | Stunden bis Tage | Gering bis Mittel | Einzelne Server, Standardanwendungen |

| Cloud-Failover | Minuten | Variabel | Skalierbare, hochverfügbare Umgebungen |

Jede dieser Strategien hat ihre Berechtigung. Die Kunst liegt darin, sie clever zu kombinieren und auf die Prioritäten abzustimmen, die du in der Business-Impact-Analyse ermittelt hast.

Den Plan zu Papier bringen

Der letzte Schritt in dieser Phase ist die Dokumentation. Schreib alles auf – und zwar so, dass es auch jemand ohne tiefes IT-Wissen versteht. Dein Notfallplan muss wie ein klares, verständliches Kochrezept für den Ernstfall funktionieren.

Diese Punkte dürfen auf keinen Fall fehlen:

- Kontaktlisten: Wer muss wann informiert werden? Denk an den IT-Dienstleister, die Geschäftsführung und die zuständigen Teamleiter.

- System-Prioritäten: Eine glasklare Rangfolge, welche Systeme zuerst wiederhergestellt werden müssen.

- Anleitungen: Kurze, prägnante Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die wichtigsten Wiederherstellungsprozesse.

- Zugangsdaten: Wo sind Passwörter, Lizenzen und andere wichtige Informationen für den Notfall sicher hinterlegt?

Am Ende hältst du ein Dokument in der Hand, das dir im Ernstfall nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch bares Geld spart. Es ist deine Versicherung gegen den digitalen Stillstand und gibt dir die Gewissheit, auch auf das Unerwartete vorbereitet zu sein.

Den Notfallplan mit Leben füllen und testen

Ein Notfallplan, der nur auf dem Papier existiert, ist im entscheidenden Moment wertlos. Ehrlich gesagt, kannst du ihn dann auch gleich in den Schredder werfen. Der wichtigste Schritt nach der Erstellung ist daher, ihn fest im Unternehmen zu verankern und – ganz entscheidend – sicherzustellen, dass er auch wirklich funktioniert. Es geht darum, aus der reinen Theorie gelebte Praxis zu machen.

Der Plan muss allen Beteiligten bekannt und vor allem zugänglich sein. Das bedeutet, du musst dein Notfallteam aktiv schulen. Jeder muss seine Rolle und seine Aufgaben im Schlaf kennen. Nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Nur so kann im Stressfall jeder souverän und ohne Zögern handeln. Ein gutes IT Disaster Recovery lebt von der Vorbereitung des Teams.

Trockenübungen sind gut – Realität ist besser

Wie findest du nun heraus, ob dein Plan wirklich wasserdicht ist? Ganz einfach: Indem du ihn testest. Regelmäßige Tests sind kein „Kann“, sondern ein absolutes „Muss“. Sie decken Schwachstellen auf, bevor ein echtes Desaster sie schmerzhaft offenlegt.

Es gibt verschiedene Methoden, um die Wirksamkeit deines Plans zu überprüfen, die aufeinander aufbauen:

- Planbesprechung (Tabletop Test): Das ist die einfachste Form. Du versammelst dein Notfallteam und spielst ein fiktives Szenario durch. Jeder erklärt, was er gemäß Plan tun würde. Das ist eine gute erste „Trockenübung“, um grobe Lücken in der Logik oder den Zuständigkeiten aufzuspüren.

- Walkthrough-Test: Hier gehen wir einen Schritt weiter. Die Teammitglieder prüfen die einzelnen Wiederherstellungsschritte aktiv. Sie kontrollieren beispielsweise, ob sie auf die notwendigen Systeme und Dokumente zugreifen können, ohne tatsächlich etwas abzuschalten.

- Simulierter Ausfall: Dies ist der realistischste und mit Abstand wertvollste Test. Hier wird ein System gezielt vom Netz genommen oder ein Backup eingespielt, um zu sehen, ob der Wiederherstellungsprozess wie geplant funktioniert. Es ist der ultimative Realitätscheck für deine IT-Wiederherstellung.

Was uns die Profis vormachen

Selbst große Organisationen verlassen sich nicht auf das Prinzip Hoffnung. Ein gutes Beispiel ist die Deutsche Börse, die regelmäßig Katastrophenschutz-Tests durchführt. Bei einem solchen Test wurde gezielt der Ausfall eines wichtigen Datenstandorts simuliert, um die gesamte Infrastruktur unter realen Bedingungen auf die Probe zu stellen. Mehr über diesen Test der Deutschen Börse kannst du hier nachlesen.

Ein ungetesteter Notfallplan ist nur eine Vermutung. Ein getesteter Plan ist eine Versicherung. Jeder Testlauf, egal wie klein, macht dein Unternehmen widerstandsfähiger.

Die Erkenntnisse aus jedem Test sind Gold wert. Dokumentiere genau, was gut lief und wo es gehakt hat. Gab es technische Probleme? Waren Anleitungen unklar formuliert? Fehlten vielleicht wichtige Zugangsdaten? Nutze diese Ergebnisse, um deinen Plan kontinuierlich zu verbessern.

Ein entscheidender Teil vieler Wiederherstellungsstrategien ist eine verlässliche Sicherung der Daten. Du solltest genau wissen, wie der Prozess zur Wiederherstellung eines Backups abläuft und wie lange er dauert. Alles Wichtige zum Thema Datensicherung für Unternehmen haben wir hier für dich zusammengefasst.

Am Ende geben dir diese Tests nicht nur die Gewissheit, dass die Technik funktioniert. Sie geben vor allem deinem Team das Vertrauen und die Sicherheit, im Ernstfall genau zu wissen, was zu tun ist. Und dieses Vertrauen ist im Chaos eines echten IT-Notfalls unbezahlbar.

Moderne Lösungen, die dir die Arbeit erleichtern

Du musst das Rad nicht neu erfinden und schon gar nicht alles im Alleingang stemmen. Gerade beim komplexen Thema IT Disaster Recovery gibt es heute moderne Lösungen, die dir einen Großteil der Arbeit abnehmen, Kosten sparen und gleichzeitig die Sicherheit spürbar verbessern. Die wichtigste davon ist „Disaster Recovery as a Service“, kurz DRaaS.

Stell es dir einfach so vor: Anstatt eine eigene, teure Notfall-Infrastruktur mit Servern und Netzwerkhardware in einem zweiten Rechenzentrum aufzubauen und aufwendig zu warten, mietest du diese flexibel bei einem spezialisierten Anbieter. Das ist oft nicht nur günstiger, sondern auch deutlich einfacher an deinen tatsächlichen Bedarf anzupassen.

Die Vorteile von DRaaS und Cloud-Lösungen

Ein entscheidender Vorteil dieser externen Lösungen ist die Expertise, die du dir damit einkaufst. Diese Dienstleister beschäftigen sich tagtäglich mit nichts anderem als der Wiederherstellung von IT-Systemen und dem Schutz vor komplexen Cyberangriffen. Du profitierst also von einem Know-how, das intern nur mit sehr hohem Aufwand und hohen Kosten aufzubauen wäre.

Das Auslagern der Notfall-Infrastruktur bedeutet nicht, die Kontrolle abzugeben. Es bedeutet, sich auf einen Profi zu verlassen, der im Ernstfall die richtigen Werkzeuge und das nötige Wissen hat, um dein Unternehmen schnell wieder ans Laufen zu bringen.

Auch das Thema Nachhaltigkeit rückt immer stärker in den Fokus. Viele professionelle Anbieter setzen auf umweltfreundliche, energieeffiziente Rechenzentren – ein Ziel, das für das eigene Unternehmen oft nur schwer umsetzbar ist. Die steigende Nachfrage zeigt, wie wichtig diese Dienste geworden sind. Im Jahr 2023 machte der Sektor für Recovery- und Backup-Dienstleistungen bereits 45,4 % des Umsatzes aus, und auch die Absicherung von Produktionsprozessen (IIoT) wird immer wichtiger. Wenn du tiefer in die Marktentwicklung eintauchen möchtest, findest du weitere Einblicke in die DRaaS-Analyse von Grand View Research.

So findest du den richtigen Partner

Die Auswahl des passenden DRaaS-Anbieters ist eine kritische Entscheidung. Im schlimmsten Fall vertraust du ihm schließlich dein gesamtes Unternehmen an. Schau daher nicht nur auf den Preis, sondern achte vor allem auf diese praktischen Kriterien:

- Verständliche Vertragsdetails: Sind die garantierten Wiederherstellungszeiten (RTO) und der maximale Datenverlust (RPO) klar definiert und passen sie zu deinen Anforderungen?

- Testmöglichkeiten: Erlaubt der Anbieter regelmäßige, unkomplizierte Tests deiner Notfall-Wiederherstellung? Ein Plan, den man nicht testen kann, ist praktisch nutzlos.

- Regionale Nähe und Erreichbarkeit: Hast du einen direkten Ansprechpartner, der deine Sprache spricht und dein Geschäft versteht? Im Notfall willst du nicht in einer anonymen, internationalen Hotline landen.

- Sicherheitsstandards: Wo werden deine Daten gespeichert? Erfüllt das Rechenzentrum alle relevanten deutschen und europäischen Datenschutzvorgaben (DSGVO)?

Ein guter Partner für DRaaS ist mehr als nur ein technischer Lieferant. Er wird zu einem wichtigen Teil deiner gesamten Sicherheitsstrategie. Falls du dir unsicher bist, wie du deine allgemeine IT-Sicherheit für Unternehmen aufstellen sollst, findest du in unserem Beitrag wertvolle Tipps.

Die wichtigsten Fragen zum IT Disaster Recovery

Zum Schluss möchte ich noch auf die Fragen eingehen, die mir in Gesprächen mit Unternehmern und Praxisleitern immer wieder begegnen. Hier gibt’s kurze, klare Antworten aus der Praxis, die die wichtigsten Punkte zum IT Disaster Recovery noch einmal auf den Punkt bringen.

Wie oft sollte ich meinen Notfallplan testen?

Eine gute Faustregel ist, den Plan mindestens einmal im Jahr richtig durchzuspielen – am besten mit einer simulierten Wiederherstellung. Nur so merkst du, wo es wirklich hakt.

Kleinere Tests, wie eine reine Besprechung im Team (ein sogenannter Tabletop-Test) oder die einfache Überprüfung von Kontaktlisten und Zugängen, solltest du halbjährlich oder nach jeder größeren Änderung in deiner IT-Infrastruktur einplanen. Regelmäßigkeit ist hier das A und O. Nur so stellst du sicher, dass der Plan nicht nur in der Schublade verstaubt, sondern im Ernstfall auch funktioniert.

Ein jährlicher, echter Test gibt dir und deinem Team die Gewissheit, dass ihr nicht nur einen Plan habt, sondern ihn auch beherrscht. Betrachte es als die Brandschutzübung für deine IT – notwendig, um im Ernstfall souverän und ohne Panik zu handeln.

Was ist der Unterschied zwischen Backup und Disaster Recovery?

Die beiden Begriffe werden oft in einen Topf geworfen, aber der Unterschied ist gewaltig. Ein Backup ist schlicht eine Kopie deiner Daten. Es ist ein unverzichtbarer Baustein, aber eben nur ein Teil des Ganzen.

Disaster Recovery hingegen ist der komplette Fahrplan, der festlegt, wie du diese Backups und deine gesamte IT-Infrastruktur nach einem Ausfall wieder zum Laufen bekommst. Er beantwortet die entscheidenden Fragen:

- Wer hat den Hut auf?

- Welche Systeme sind überlebenswichtig und müssen zuerst wiederhergestellt werden?

- Wie viel Zeit darf das Ganze maximal kosten?

- Wie kommunizieren wir mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern?

Kurz gesagt: Ein Backup ist das Ersatzrad im Kofferraum. Der Disaster-Recovery-Plan ist die Anleitung, wie du den Wagenheber ansetzt und das Rad wechselst – und zwar schnell und sicher.

Reicht eine Cloud-Lösung als Notfallplan aus?

Eine Cloud-Lösung wie Microsoft 365 bietet von Haus aus eine extrem hohe Verfügbarkeit und Datensicherheit. Das ist eine fantastische Grundlage, keine Frage. Aber sie ersetzt keinen eigenen, durchdachten Notfallplan.

Was passiert zum Beispiel, wenn deine Internetverbindung am Standort ausfällt? Oder wenn ein Mitarbeiter versehentlich einen ganzen Ordner mit wichtigen Kundendaten in der Cloud unwiderruflich löscht? Ein guter Plan deckt auch solche Szenarien ab und legt klare Handlungsschritte fest. Die Cloud ist also ein mächtiges Werkzeug in deinem Notfallkoffer, aber sie ist nicht der Koffer selbst.

Muss ich für Disaster Recovery ein Vermögen ausgeben?

Nein, absolut nicht. Die Zeiten, in denen man für Notfallvorsorge ein zweites Rechenzentrum spiegeln musste, sind für die meisten Unternehmen vorbei. Die Kosten für ein solides IT Disaster Recovery hängen direkt von deinen Anforderungen ab – genau die, die du bei der Analyse von RTO und RPO definierst. Eine kleine Arztpraxis hat hier logischerweise ganz andere Bedürfnisse als ein Produktionsbetrieb mit einer komplexen Warenwirtschaft.

Moderne Ansätze wie „Disaster Recovery as a Service“ (DRaaS) machen professionelle Notfallplanung heute auch für kleine und mittlere Unternehmen bezahlbar. Statt in teure eigene Hardware zu investieren, kannst du auf flexible, bedarfsgerechte und skalierbare Lösungen zurückgreifen.

Hast du noch Fragen oder möchtest du mal unverbindlich durchsprechen, wie eine pragmatische Notfallplanung für dein Unternehmen aussehen könnte? Bei Hainke Computer entwickeln wir seit 2011 proaktive IT-Lösungen zum Festpreis, die dir Sicherheit und Planbarkeit geben. Melde dich gern für eine ehrliche Einschätzung! Erfahre hier mehr über unseren IT-Service zum Festpreis.

Christian Hainke ist Geschäftsführer der Hainke Computer GmbH – dem IT-Systemhaus in Ostfriesland für zuverlässige IT-Sicherheit, smarte Microsoft 365-Lösungen und moderne Infrastruktur. Mit über 20 Jahren Erfahrung und einem klaren Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen unterstützt er mit seinem Team Unternehmen dabei, IT einfach, sicher und effizient zu gestalten.

Sein Motto: „Sicherheit beginnt mit Klarheit – und die liefern wir.“