Stell dir vor, du kommst morgens ins Büro und stellst fest, dass alle deine Kundendaten, Rechnungen und Projektdateien spurlos verschwunden sind. Ein absoluter Albtraum, oder? Die gute Nachricht ist: Ein Backup zu erstellen, ist im Grunde nichts anderes als eine routinemäßige Sicherheitskopie deiner wichtigsten Firmendaten, damit genau das nicht passiert.

Warum ein Backup für dein Unternehmen überlebenswichtig ist

Seien wir mal ehrlich: Niemand beschäftigt sich gerne mit Dingen, die schiefgehen könnten. Doch bei den Daten deines Unternehmens geht es nicht um irgendeine lästige IT-Aufgabe, sondern um das Herzstück deines Betriebs. Es geht um Vertrauen, um deine Arbeitsfähigkeit und letztlich um dein Geld.

Ich erinnere mich gut an einen Kunden, ein kleiner Handwerksbetrieb. Eines Morgens gab die Hauptfestplatte im Server ohne jede Vorwarnung den Geist auf. Darauf lagen sämtliche Angebote, alle Rechnungen und die gesamte Einsatzplanung für die nächsten Wochen. Der Chef ging davon aus, sein externer Dienstleister würde sich „schon irgendwie“ um die Datensicherung kümmern. Pustekuchen. Das letzte funktionierende Backup war über sechs Monate alt.

Der teure Preis der Sorglosigkeit

Was folgte, war das pure Chaos. Termine mussten abgesagt werden, Rechnungen wurden mühsam aus alten E-Mails und Kontoauszügen rekonstruiert. Der finanzielle Schaden durch den Ausfall und die manuelle Wiederherstellung war enorm. Doch der größte Schaden war der Vertrauensverlust bei den Kunden, deren Projekte sich empfindlich verzögerten.

Diese Geschichte zeigt deutlich, dass es nicht immer der große Hackerangriff sein muss. Oft sind es ganz banale Dinge, die den größten Schaden anrichten:

- Ein technischer Defekt wie eine kaputte Festplatte.

- Das versehentliche Löschen wichtiger Ordner durch einen Mitarbeiter.

- Ein simpler Wasserschaden im Büro oder ein Diebstahl der Hardware.

Eine durchdachte Backup-Strategie ist keine lästige Pflicht, sondern eine der besten Investitionen in die Zukunft und Sicherheit deines Unternehmens. Sie sorgt dafür, dass du nachts einfach entspannter schlafen kannst.

Mehr als nur eine Kopie

Ein Backup ist deine Versicherung gegen den digitalen Stillstand. Es sichert nicht nur deine Daten, sondern vor allem deine Handlungsfähigkeit im Ernstfall. Wenn du dich also fragst, wie du ein Backup erstellst, geht es nicht nur um die Technik. Zuerst musst du verstehen, warum es so entscheidend ist.

Bevor wir uns die verschiedenen Methoden im Detail anschauen, solltest du die Grundlagen verinnerlicht haben. Wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, was genau ein Backup ist und was nicht, findest du wertvolle Informationen in unserem Artikel „Was sind Backups und warum sind sie so wichtig?“. Dieser erste Schritt, das „Warum“ zu verstehen, legt den Grundstein für eine sichere und entspannte IT.

Die richtige Backup-Methode für dein Unternehmen finden

Wenn du dich fragst, wie du ein Backup erstellen sollst, stehst du schnell vor der nächsten Frage: Welchen Weg wähle ich dafür? Es gibt nicht die eine perfekte Methode für alle. Deine Entscheidung hängt ganz davon ab, was für dein Unternehmen am wichtigsten ist: Geschwindigkeit, Kosten oder der Schutz vor Katastrophen wie einem Brand im Büro.

Backup ist eben nicht gleich Backup. Lass uns die gängigsten Optionen mal ganz praktisch unter die Lupe nehmen.

Lokale Backups direkt vor Ort

Ein lokales Backup bedeutet, du sicherst deine Daten auf einer physischen Festplatte, die sich direkt bei dir im Unternehmen befindet. Das kann eine externe Festplatte sein, die du täglich an einen Rechner anschließt, oder – die deutlich professionellere Variante – ein zentrales Netzwerkspeichergerät (NAS-System). Der größte Vorteil liegt auf der Hand: der blitzschnelle Zugriff.

Muss eine große Menge an Daten wiederhergestellt werden, ist das über eine lokale Verbindung im Haus oft um ein Vielfaches schneller erledigt als über eine Internetleitung. Allerdings hat diese Methode einen entscheidenden Nachteil: Was passiert bei einem Feuer, einem Wasserschaden oder einem Einbruch? Wenn deine Backups am selben Ort wie deine Originaldaten lagern, sind sie denselben Gefahren ausgesetzt.

Cloud-Backups für mehr Sicherheit

Beim Cloud-Backup werden deine Daten verschlüsselt über das Internet zu einem spezialisierten Anbieter übertragen und dort in einem hochsicheren Rechenzentrum gespeichert. Der riesige Vorteil hierbei ist, dass deine Daten geografisch von deinem Firmensitz getrennt sind. Selbst wenn dein gesamtes Büro ausfällt, sind deine Backups sicher und von überall auf der Welt abrufbar.

Diese Methode bietet enorme Flexibilität und schützt vor lokalen Katastrophen. Ein möglicher Nachteil kann die Geschwindigkeit sein, besonders wenn du sehr große Datenmengen schnell wiederherstellen musst. Hier spielt die Qualität deiner Internetverbindung eine entscheidende Rolle.

Der hybride Ansatz als goldener Mittelweg

Warum also nicht einfach das Beste aus beiden Welten kombinieren? Genau das ist die Idee hinter einem hybriden Backup. Dabei erstellst du sowohl ein lokales Backup für schnelle Wiederherstellungen im Alltag als auch ein Cloud-Backup als Absicherung für den absoluten Notfall.

Für die meisten Unternehmen ist ein hybrides Modell der sicherste und smarteste Weg. Du profitierst von der Geschwindigkeit lokaler Backups und gleichzeitig von der Ausfallsicherheit der Cloud.

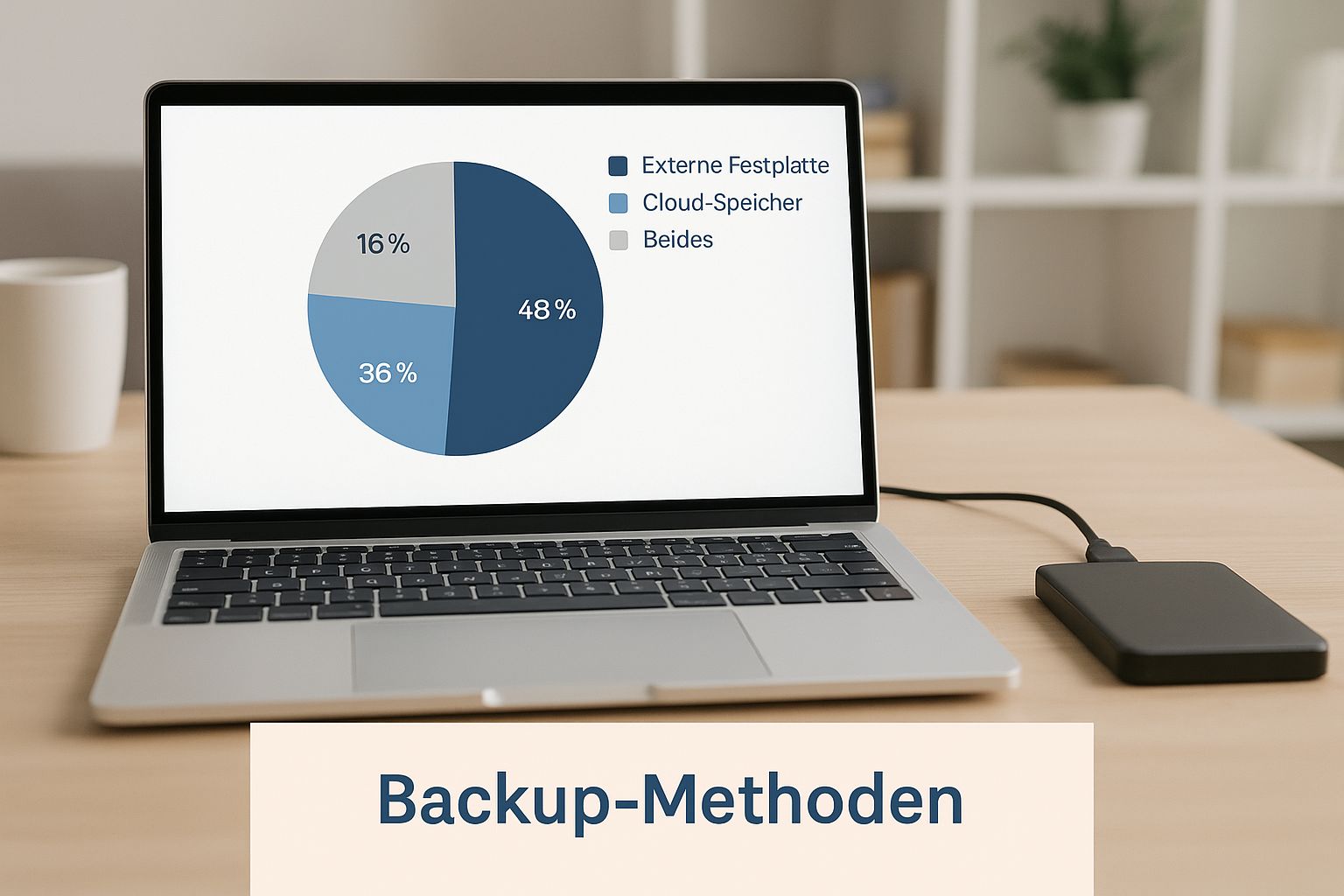

Interessanterweise setzen in Deutschland bereits rund 80 % der Unternehmen auf regelmäßige Backups, wobei Cloud-Lösungen mit 65 % klar die Nase vorn haben. Doch die Kombination aus lokalen und Cloud-Sicherungen nutzen nur etwa 15 %. Genau dieser hybride Ansatz minimiert das Risiko aber am effektivsten. Mehr zu den Backup-Statistiken findest du auf electroiq.com. Hier liegt also noch viel ungenutztes Potenzial, um die Datensicherheit entscheidend zu verbessern.

Backup-Methoden im direkten Vergleich

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die drei gängigsten Methoden in einer Tabelle gegenübergestellt. Diese Tabelle hilft dir bei der Entscheidung, welche Backup-Methode am besten zu den Anforderungen deines Unternehmens passt.

| Merkmal | Lokales Backup (z.B. NAS-System) | Cloud-Backup | Hybrides Backup |

|---|---|---|---|

| Geschwindigkeit | Sehr schnell bei Wiederherstellung | Abhängig von Internetverbindung | Sehr schnell lokal, langsamer aus der Cloud |

| Kosten | Einmalige Hardware-Kosten | Laufende Abo-Gebühren | Kombination aus Hardware- & Abo-Kosten |

| Sicherheit | Kein Schutz vor lokalen Desastern | Hoher Schutz, da extern gelagert | Höchster Schutz durch Redundanz |

| Zugriff | Nur vor Ort möglich | Weltweit über Internet | Flexibler Zugriff (lokal und remote) |

| Ideal für | Schnelle Wiederherstellung einzelner Dateien | Schutz vor Katastrophen, Flexibilität | Umfassende Sicherheitsstrategie |

Wie du siehst, hat jede Methode ihre spezifischen Stärken. Der hybride Ansatz bietet jedoch die robusteste Lösung, da er die Vorteile von Geschwindigkeit und Sicherheit optimal vereint.

Deine Backup-Strategie entwickeln und umsetzen

Eine solide Backup-Strategie ist so viel mehr als nur das gelegentliche Kopieren von ein paar Dateien. Ich erlebe es immer wieder: Viele denken, sie sind auf der sicheren Seite, aber im Ernstfall fehlt ein klarer, durchdachter Plan. Genau dieser Plan sorgt aber dafür, dass bei einem Ausfall alles reibungslos und ohne Panik abläuft. Wenn du dich also fragst, wie erstelle ich ein backup, dann ist die Entwicklung einer echten Strategie der allererste und wichtigste Schritt.

Bevor du auch nur eine einzige Software installierst oder eine Festplatte kaufst, musst du dir drei grundlegende Fragen stellen. Die Antworten darauf sind das Fundament für deine gesamte Datensicherung.

Was genau muss gesichert werden?

Nicht jede Datei in deinem Unternehmen hat den gleichen Stellenwert. Die temporäre Bilddatei eines Mitarbeiters ist entbehrlich, die aktuelle Buchhaltung oder deine Kundendatenbank sind es definitiv nicht. Nimm dir die Zeit, geh gedanklich oder noch besser, gemeinsam mit deinem Team, durch eure Server und Rechner. Dann sortiert die Daten.

- Überlebenswichtige Daten: Das sind die Kronjuwelen. Kundendaten, Finanzbuchhaltung, offene Aufträge, Personalakten und rechtlich relevante E-Mails. Diese Daten brauchen den höchsten Schutz und müssen am häufigsten gesichert werden.

- Wichtige Betriebsdaten: Hierunter fallen aktuelle Projektdateien, Konstruktionspläne oder interne Dokumentationen. Ein Verlust wäre schmerzhaft und teuer, würde aber nicht sofort die Lichter ausgehen lassen.

- Weniger kritische Daten: Das sind oft archivierte Projekte, altes Marketingmaterial oder allgemeine Vorlagen. Diese Daten ändern sich selten und eine tägliche Sicherung wäre hier übertrieben.

Diese einfache Einteilung hilft dir sofort, Prioritäten zu setzen und deine Ressourcen genau dort einzusetzen, wo sie am dringendsten gebraucht werden.

Wie oft soll die Sicherung laufen?

Die Antwort darauf ergibt sich fast von selbst aus der vorherigen Frage. Überleg mal: Wie viel Arbeitsaufwand kannst und willst du im schlimmsten Fall nacharbeiten? Wenn dein letztes Backup von gestern Abend ist und heute Mittag fällt alles aus, dann ist „nur“ die Arbeit eines halben Tages weg. Ärgerlich, aber machbar.

Als Richtwert hat sich in der Praxis für die meisten Unternehmen bewährt:

- Täglich: Für alle überlebenswichtigen Daten, die sich ständig ändern (Buchhaltung, CRM-System).

- Wöchentlich: Für wichtige, aber sich seltener ändernde Daten (z. B. abgeschlossene Projektordner).

- Monatlich oder quartalsweise: Für Archivdaten, die nur noch aufbewahrt werden müssen.

Wie lange müssen Backups aufbewahrt werden?

Hier spielen zwei Faktoren eine Rolle: betriebliche Notwendigkeiten und gesetzliche Vorgaben. Gerade in Deutschland dürfen wir Letztere nicht unterschätzen. Für steuerrelevante Dokumente wie Rechnungen und Bilanzen gilt eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren.

Eine bewährte Methode, die wir oft empfehlen, ist das „Großvater-Vater-Sohn-Prinzip“: Tägliche Backups (die Söhne) hebst du eine Woche lang auf, wöchentliche (die Väter) einen Monat und monatliche (die Großväter) für ein Jahr oder sogar länger. So hast du schnellen Zugriff auf aktuelle Daten und gleichzeitig eine sichere Langzeitarchivierung.

Die 3-2-1-Regel als goldener Standard

Es gibt ein Prinzip, das so einfach wie genial ist und dich vor fast jedem denkbaren Unglück schützt: die 3-2-1-Regel. Sie ist superleicht zu merken und in der Praxis extrem wirksam.

- Halte immer drei Kopien deiner Daten vor (deine Originaldaten plus zwei Backups).

- Speichere diese auf zwei verschiedenen Speichermedien (z. B. auf einem NAS-System im Büro UND extern in der Cloud).

- Bewahre eine Kopie außer Haus auf (also an einem geografisch getrennten Ort, idealerweise in einem sicheren Cloud-Rechenzentrum).

Stell dir eine Anwaltskanzlei vor, mit der wir gearbeitet haben. Sie sicherten ihre sensiblen Mandantenakten täglich auf dem Server im Keller (Kopie 1 auf Medium 1) und zusätzlich verschlüsselt in ein deutsches Cloud-Rechenzentrum (Kopie 2 auf Medium 2, außer Haus). Als ein Wasserrohrbruch den Serverraum flutete, war das zwar extrem ärgerlich, aber eben keine Katastrophe. Innerhalb weniger Stunden konnten die wichtigsten Daten aus der Cloud wiederhergestellt und der Kanzleibetrieb aufrechterhalten werden. Ohne diese Strategie wäre der komplette Datenbestand unwiederbringlich verloren gewesen.

Cloud-Backups clever nutzen und Fallstricke vermeiden

Die Cloud ist für viele Unternehmen zur ersten Wahl für Backups geworden – und das aus gutem Grund. Sie ist flexibel, oft kostengünstiger und nimmt einem eine Menge Arbeit ab. Wenn du dich also fragst, wie erstelle ich ein Backup, ist die Cloud-Variante oft eine naheliegende und clevere Antwort. Doch es gibt ein paar wichtige Punkte, die du beachten solltest, um nicht in typische Fallen zu tappen.

Der Trend spricht eine deutliche Sprache: Prognosen gehen davon aus, dass bis 2025 über 75 % der Unternehmen auf Cloud-Backup-Lösungen setzen werden. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: flexible Kosten, einfache Skalierbarkeit und deutlich weniger Wartungsaufwand im Vergleich zu rein lokalen Systemen. Auch in Deutschland ist diese Entwicklung voll im Gange, da Firmen eine zuverlässige Datensicherung für hybride Arbeitsmodelle brauchen. Ein paar spannende Details zu diesen Entwicklungen im Bereich Datenspeicherung kannst du hier nachlesen.

Der richtige Anbieter und die Tücken der DSGVO

Klar ist: Nicht jeder Cloud-Anbieter ist gleich. Ein absolut entscheidender Punkt bei der Auswahl ist der Serverstandort. Sobald du personenbezogene Daten deiner Kunden oder Mitarbeiter sicherst – und mal ehrlich, das tust du fast immer –, musst du die strengen Vorgaben der DSGVO einhalten.

Das bedeutet ganz konkret:

- Serverstandort in der EU: Wähle unbedingt einen Anbieter, dessen Rechenzentren nachweislich in der Europäischen Union, am besten sogar in Deutschland, stehen.

- Lückenlose Verschlüsselung: Deine Daten müssen nicht nur während der Übertragung (in-transit), sondern auch auf den Servern des Anbieters (at-rest) stark verschlüsselt sein. Im Idealfall behältst du die volle Kontrolle über die Verschlüsselungsschlüssel.

- Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV): Mit dem Cloud-Anbieter musst du zwingend einen AVV abschließen. Dieses Dokument regelt rechtlich glasklar, wie der Dienstleister mit deinen Daten umgehen darf und was nicht. Ohne AVV geht es nicht!

Die Cloud ist kein Selbstläufer – eine weitverbreitete Fehleinschätzung

Ein häufiges Missverständnis ist der Glaube, dass Daten „in der Cloud“ automatisch rundum sicher sind. Das stimmt so einfach nicht. Die großen Anbieter wie Microsoft oder Amazon sichern ihre eigene Infrastruktur gegen Ausfälle ab, aber sie sind nicht für deine Daten verantwortlich.

Man nennt das das „Shared Responsibility Model“ oder auch das Modell der geteilten Verantwortung. Der Anbieter sorgt dafür, dass die Cloud läuft, aber du als Kunde bist und bleibst für die Sicherheit und Verwaltung deiner Daten in der Cloud zuständig.

Das heißt im Klartext: Du musst selbst dafür sorgen, dass deine Backups korrekt eingerichtet sind, regelmäßig durchlaufen und im Notfall auch wirklich wiederherstellbar sind. Löscht ein Mitarbeiter aus Versehen wichtige Daten oder fällt auf eine Phishing-Mail herein, ist das dein Problem – nicht das des Cloud-Anbieters. Es gibt viele Aspekte zu berücksichtigen, weshalb wir eine detaillierte Übersicht über die Auswahl passender Cloud-Backup-Lösungen in einem separaten Artikel für dich zusammengestellt haben.

Der Schritt in die Cloud ist wichtig und richtig, um die Datensicherheit zu erhöhen. Aber er entbindet dich nicht von deiner Verantwortung. Er verlagert sie nur. Mit dem richtigen Partner an deiner Seite und einer klaren Strategie wird die Cloud aber zu einem extrem mächtigen Werkzeug für deine Datensicherheit.

Ein Backup funktioniert nur, wenn man es testet

Ein Backup zu haben, ist schon mal die halbe Miete. Aber wirklich sicher zu sein, dass es im Ernstfall auch funktioniert, ist noch viel wichtiger. Das ist der Punkt, den viele sträflich vernachlässigen. Stell dir vor, du erstellst monatelang fleißig Backups, nur um bei einem Serverausfall festzustellen, dass die gesicherten Daten beschädigt oder unvollständig sind. Ein absoluter Albtraum.

Genau das wollen wir verhindern. Ein Backup, das nie getestet wurde, ist im Grunde nur eine Hoffnung, keine Gewissheit. Es ist, als hättest du einen Feuerlöscher im Büro, aber nie geprüft, ob er noch Druck hat.

Warum Backup-Tests unverzichtbar sind

Leider zeigt die Praxis, dass viele Unternehmen hier nachlässig sind. Eine Studie zum Backup-Verhalten im deutschen Mittelstand ergab, dass zwar rund 77 % der Firmen mindestens wöchentlich ihre Daten sichern. Jedoch überprüfen schockierende 72 % dieser Unternehmen nur selten oder gar nicht, ob die Wiederherstellung ihrer Backups überhaupt funktioniert. Nur 28 % führen mindestens vierteljährlich einen Test durch. Mehr spannende Einblicke in diese Backup-Studie für KMUs findest du bei DATA REVERSE.

Dieses Versäumnis ist ein enormes Risiko. Ein unbrauchbares Backup ist im Notfall genauso viel wert wie gar kein Backup. Regelmäßige Tests schaffen nicht nur technisches, sondern auch emotionales Vertrauen in deine Datensicherung.

Einen Wiederherstellungstest einfach durchführen

Einen solchen Test durchzuführen, ist einfacher als du denkst und muss den laufenden Betrieb nicht stören. Es geht darum, den Ernstfall in einer kontrollierten Umgebung zu proben. Das Ziel ist nicht, dein gesamtes System lahmzulegen, sondern zu überprüfen, ob sich einzelne, wichtige Dateien oder Ordner sauber wiederherstellen lassen.

So könnte ein einfacher Test aussehen:

- Wähle eine Testdatei aus: Nimm eine wichtige, aber nicht brandaktuelle Datei – zum Beispiel eine Kundenpräsentation oder einen Projektabschlussbericht aus dem letzten Monat.

- Stelle sie an einem anderen Ort wieder her: Nutze deine Backup-Software, um diese Datei nicht am Originalort, sondern in einem neuen Test-Ordner auf deinem Server oder einem anderen PC wiederherzustellen.

- Überprüfe die Datei: Öffne die wiederhergestellte Datei. Ist sie vollständig? Lässt sie sich ohne Fehlermeldung öffnen? Sind alle Inhalte korrekt?

Ein erfolgreicher Test bedeutet, dass du nicht nur eine Kopie hast, sondern einen funktionierenden Rettungsanker. Diese Gewissheit ist ein zentraler Baustein für deine gesamte IT-Sicherheit.

Solche Tests schützen dich vor bösen Überraschungen und sind ein wichtiger Teil einer umfassenden Sicherheitsstrategie. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du dein Unternehmen ganzheitlich absicherst, findest du wertvolle Tipps in unserem Beitrag zum Thema IT-Sicherheit für Unternehmen. Plane diese Tests fest ein – mindestens quartalsweise. So wird aus der Frage „wie erstelle ich ein backup“ die beruhigende Antwort: „Ich erstelle ein Backup, auf das ich mich verlassen kann.“

Die wichtigsten Fragen zu Backups – Klartext für dich als Entscheider

Im Gespräch mit Geschäftsführern tauchen immer wieder dieselben Fragen zum Thema Backups auf. Das ist auch kein Wunder, denn es geht um die Existenzsicherung des eigenen Unternehmens. Deshalb habe ich die häufigsten und wichtigsten Fragen hier für dich zusammengefasst – ohne technisches Bla-Bla, sondern direkt aus der Praxis für Entscheider.

Was ist der Unterschied zwischen Backup und Synchronisierung?

Das ist eine der wichtigsten Unterscheidungen überhaupt, und sie ist absolut entscheidend für deine Sicherheit. Viele kennen die Synchronisierung von Diensten wie Dropbox oder OneDrive. Hier werden deine Daten in Echtzeit gespiegelt. Wenn du eine Datei auf dem PC löschst, verschwindet sie fast im selben Moment auch in der Cloud. Das ist praktisch für die Zusammenarbeit, aber es ist kein Backup.

Ein echtes Backup hingegen ist eine separate, zeitpunktbezogene Sicherungskopie deiner Daten. Stell dir vor, du löschst am Montagmorgen aus Versehen einen ganzen Projektordner. Mit einer reinen Synchronisierung wäre er weg. Mit einem Backup greifst du einfach auf die Sicherung von Sonntagabend zurück und stellst alles wieder her.

Merke: Ein Backup ist dein Rettungsanker bei versehentlichem Löschen, Ransomware-Angriffen oder defekten Dateien. Eine Synchronisierung ist es nicht – sie würde den Fehler oder den Angriff einfach nur mitkopieren.

Wie lange muss ich meine Backups aufbewahren?

Hier spielen zwei Dinge eine Rolle: deine eigenen betrieblichen Abläufe und, ganz wichtig, die gesetzlichen Vorschriften. Gerade in Deutschland gibt es klare Regeln, die du nicht auf die leichte Schulter nehmen solltest.

-

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen: Für alle steuerrelevanten Unterlagen wie Rechnungen, Bilanzen oder Lieferscheine gilt eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist von bis zu 10 Jahren. Das geben die GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) vor. Deine Backup-Strategie muss das zwingend abbilden.

-

Betriebliche Anforderungen: Bei anderen Daten, zum Beispiel abgeschlossenen Kundenprojekten, legst du selbst fest, wie lange ein Zugriff für dich sinnvoll ist. Eine bewährte Methode ist hier das „Großvater-Vater-Sohn“-Prinzip. Damit staffelst du tägliche, wöchentliche und monatliche Sicherungen so, dass du kurzfristig schnell alles wiederherstellen kannst, aber auch ein sicheres Langzeitarchiv aufbaust – ohne deinen Speicherplatz zu sprengen.

Muss ich auch Daten aus der Cloud sichern?

Eine klare und unmissverständliche Antwort: Ja, absolut! Viele Unternehmer glauben, ihre Daten bei Microsoft oder Google seien quasi unzerstörbar und vollumfänglich gesichert. Das ist ein gefährlicher Irrglaube.

Die großen Anbieter sichern ihre eigene Infrastruktur, also die Rechenzentren und Server. Fällt ein Server aus, sorgen sie für Ersatz. Aber sie sind nicht für die Wiederherstellung deiner spezifischen Firmendaten verantwortlich.

Das Ganze nennt sich „Shared Responsibility Model“ oder auf Deutsch „Modell der geteilten Verantwortung“. Das bedeutet: Microsoft ist dafür zuständig, dass die Cloud läuft. Du als Unternehmer bist und bleibst aber dafür verantwortlich, deine Daten in der Cloud zu schützen. Löscht ein Mitarbeiter versehentlich oder absichtlich ein wichtiges Postfach in Microsoft 365, ist das dein Problem – nicht das von Microsoft.

Ein eigenständiges Backup deiner Cloud-Daten ist deshalb keine optionale Fleißaufgabe, sondern unternehmerische Pflicht. Nur so behältst du die volle Kontrolle, egal was passiert.

Du siehst: Das Thema Backup ist vielschichtig, aber mit dem richtigen Partner und einem klaren Plan absolut beherrschbar. Wenn du diese Sorge ein für alle Mal aus dem Kopf haben und deine IT in sicheren Händen wissen willst, melde dich gern. Bei Hainke Computer sorgen wir mit unserem IT-Service zum Festpreis dafür, dass deine Daten zuverlässig geschützt sind – proaktiv, persönlich und immer auf Augenhöhe.

Erfahren Sie mehr über unseren IT-Service zum Festpreis

Christian Hainke ist Geschäftsführer der Hainke Computer GmbH – dem IT-Systemhaus in Ostfriesland für zuverlässige IT-Sicherheit, smarte Microsoft 365-Lösungen und moderne Infrastruktur. Mit über 20 Jahren Erfahrung und einem klaren Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen unterstützt er mit seinem Team Unternehmen dabei, IT einfach, sicher und effizient zu gestalten.

Sein Motto: „Sicherheit beginnt mit Klarheit – und die liefern wir.“